L’OIT durant la Seconde Guerre mondiale et le transfert du Centre de travail au Canada / Jean Mayer

Category : Centenaire - Témoignages

Avant-propos

Les pages qui suivent constituent le résumé de l’exposé que j’ai présenté à la réunion de l’AFOIT du 14 mars 2016. Cet exposé s’appuie essentiellement sur la thèse universitaire du professeur Victor-Yves Ghebali : Organisation internationale et guerre mondiale : le cas de la Société des Nations et de l’Organisation internationale du Travail pendant la Seconde Guerre mondiale, publiée par les éditions Bruylant, Bruxelles, 2013, dont 425 pages sur 800, complétées par de très précieuses notes, portent sur l’OIT.

Cette immense fresque historique a eu sa propre histoire, qui fit craindre le pire : la thèse de Ghebali, soutenue à la faculté de Grenoble en 1975, ne fut pas retrouvée à la mort de l’auteur, et ce fut le professeur de droit international public Robert Kolb, son collègue et ami à la faculté de droit de l’université de Genève, qui entreprit, avec de nombreux collaborateurs, de réécrire ce texte à partir des milliers de fragments du manuscrit, en assurant ainsi l’autorité scientifique. Il s’agit là d’un document absolument capital, qui procure au surplus à tous nos collègues un grand sentiment de fierté.

Signalons par ailleurs que le sigle précité AFOIT désigne l’Association Française pour l’OIT, dont le but est de promouvoir les valeurs de l’OIT auprès du public français – délégués à la Conférence, fonctionnaires, professeurs, chercheurs – intéressé par les questions de justice sociale. Il semble que ce soit la deuxième association de ce genre, après le Japon. Fondée en 2001 par Jean-Jacques Oechslin, elle est actuellement présidée par Gilles de Robien. Outre l’échange d’informations et les exposés de ses membres ou de spécialistes extérieurs invités, l’AFOIT organise des voyages d’études à Genève d’étudiants et d’universitaires et décerne annuellement le prix Francis Blanchard, qui couronne une étude originale en langue française de portée internationale, dotée d’une récompense financière substantielle.

1933 : Prise de conscience de la montée des périls

Tout a commencé par la crainte, précédant l’effroi, de la résurgence d’un nouveau conflit mondial. De façon significative, la première étincelle retombant de l’incendie du Reichstag en février 1933 provint du retrait de l’Allemagne de la Société des Nations (SDN), instituée par 43 puissances alliées et associées lors de la signature du Traité de Versailles le 28 juin 1919, qui rendit cet Etat responsable de la violation de la paix. Alors que le tout nouveau Palais des Nations avait abrité des débuts relativement prometteurs, le ciel s’obscurcit soudain, en ce brumeux matin d’octobre 1933.

En effet ce fut là qu’une centaine de délégués reçut comme un coup de massue l’invective hurlée par Goebbels, que le nouveau chancelier allemand Hitler[1] allait nommer bientôt ministre du Reich à l’Education du peuple et à la Propagande. Avec une impudence qui glaça l’auditoire, il justifia ainsi la décision de l’Allemagne de se retirer de la SDN en octobre 1933 (retrait juridiquement possible, moyennant un préavis de deux ans et l’absence de tout recours à la guerre, deux conditions manifestement non réunies) : « Messieurs, charbonnier est maître chez lui. Nous sommes un Etat souverain. Nous faisons ce que nous voulons de nos socialistes, de nos pacifistes, de nos juifs et nous n’avons à subir de contrôle, ni de l’humanité, ni de la Société des Nations ». Le poète et dramaturge Bertolt Brecht réagit aussitôt par ces vers : « Deutschland, bleiche Mutter / Allemagne, mère blafarde, Comment tes fils t’ont-ils arrangée / Toi, la risée ou l’épouvante ! ».

Quant à l‘OIT, l’Allemagne s’en retira également[2] mais plus discrètement et sa démarche précéda de peu celles, principalement, de l’Autriche, de l’Italie, du Japon et de l’Espagne, qui toutes ne réintégrèrent l’Organisation qu’après les hostilités. Ces retraits allaient, des années durant, sévèrement obérer les ressources financières de l’OIT. De fait, l’Allemagne et le Japon ne reprirent le paiement de la contribution qu’en 1951, la Russie qu’en 1954 et l’Espagne qu’en 1956.

La suite des événements confirma immédiatement les pires appréhensions. En novembre 1937 fut signé le « pacte d’acier » unissant l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Les années 1938 et 1939 basculèrent dans le pire, avec les accords de Munich. Hitler envahit la Pologne le 1er septembre 1939 et la France et l’Angleterre entrent en guerre contre l’Allemagne. En 1940, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg ont capitulé et la France se divise en deux zones après avoir été forcée d’accepter un armistice.

Dans la caisse de résonance qu’était devenue Genève, les milieux internationaux, les médias ainsi que l’opinion publique prirent immédiatement conscience de l’imminence d’un conflit majeur menaçant la démocratie. La Suisse même, en dépit de sa neutralité établie depuis le serment du Grütli de 1291, ne risquait-elle pas d’être encerclée ou envahie ?

Réactions de l’OIT

Face à ces évènements comment réagirent les dirigeants qui se succédèrent alors à la tête de l’OIT et parvinrent ainsi à sauver l’Organisation, son éthique et son personnel ?

Représentons-nous tout d’abord le lieu où furent prises les premières décisions : le BIT n’occupait plus le bâtiment initial (La Châtelaine, l’Ecole Thudichum) de l’avenue Appia (aujourd’hui le siège du CICR) où s’était installé Albert Thomas après son élection comme Directeur à la Conférence internationale du Travail de Washington en novembre 1919[3] mais, depuis I926, le bâtiment édifié par un architecte lausannois dans un style néo-classique en bordure de la rive droite du lac, rue de Lausanne. Ce bâtiment, inauguré en 1926, est depuis le transfert en 1974 du BIT dans le nouveau bâtiment au Grand-Saconnex le siège de l’Organisation mondiale du commerce.

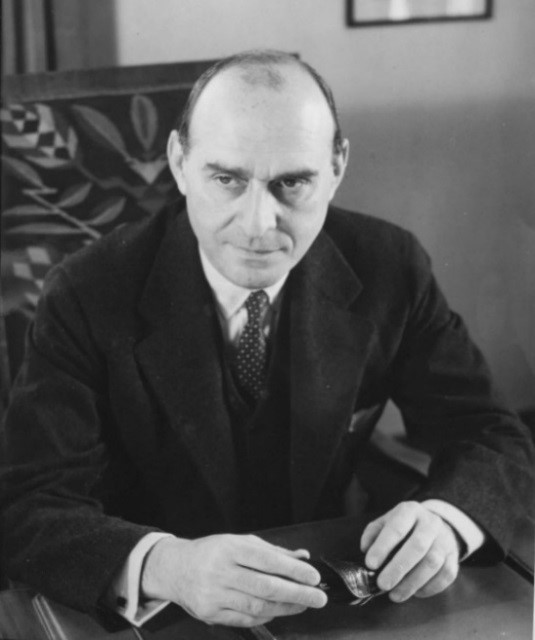

Il est également nécessaire de rappeler les deux premières décennies du BIT en évoquant brièvement la vie et l’œuvre de notre premier directeur, Albert Thomas. Né en 1878 à Champigny-sur-Marne, une ville de la grande banlieue parisienne, dans une famille nombreuse dont le père est boulanger, il étanche sa soif d’instruction à la lueur du fournil; il fréquente ensuite le lycée Michelet de Vanves où il obtient le premier prix d’histoire et géographie au concours général ; il est reçu premier à l’Ecole normale supérieure comme à l’agrégation d’histoire tout en obtenant un doctorat en droit, avant de se lancer dans la rédaction d’une histoire du syndicalisme allemand, ainsi que du Second Empire. C’est à cette époque qu’il rencontre Blum et Péguy, respectivement animateurs de La Revue blanche et des Cahiers de la Quinzaine ainsi qu’Arthur Fontaine, le futur Président du Conseil d’administration du BIT de 1919 à 1931 et chef du groupe gouvernemental de l’OIT.

En second lieu, sa période politique : il devient conseiller municipal, maire, puis député. En cette dernière qualité, il participera en octobre 1919 aux débats portant sur la ratification par la Chambre du Traité de Versailles. Sa ratification fut obtenue par 372 voix contre 72, lui-même s’abstenant, vraisemblablement – Ghebali n’en parle pas – afin de ne pas élargir la fracture ouverte dans son propre parti, la SFIO, entre réformistes et partisans de Léon Blum, fracture qui se radicalisera en scission fin 1920 au congrès de Tours. Blum, son adversaire déterminé, se réjouira d’ailleurs de voir Thomas s’éloigner à Genève.

Auparavant le président du Conseil René Viviani, satisfait du rapport d’inspection de la défense nationale qu’il lui avait confiée, avait créé pour lui en mai 1915 un sous-secrétariat d’Etat à l’artillerie et à l’équipement militaire, élargi un an plus tard, sous les présidences de Briand puis de Ribot, par sa nomination comme ministre de l’Armement et des Fabrications de guerre. Désormais, proclamant haut et fort son slogan « A la paix par la guerre », tous ses efforts se concentrèrent sur la métallurgie, désormais contrôlée par l’Etat, dont la main-d’œuvre fut triplée, de même que la production quotidienne d’obus, qui passa de 36.000 à 100.000. Il veilla toutefois à adoucir de tels efforts par des mesures protectrices comme l’interdiction du travail de nuit pour les femmes (qui représentaient le quart du personnel), la réduction des différences salariales hommes/femmes, l’arbitrage obligatoire dans les revendications salariales, la représentation des ouvriers. Rien d’étonnant donc à ce que le premier Directeur – élu lors de la première Conférence du BIT à Washington en octobre 1919 « pour son enthousiasme et son dynamisme » – ait fait figurer de telles préoccupations dans 27 des 33 premières conventions de l’OIT qu’il eut à promouvoir.

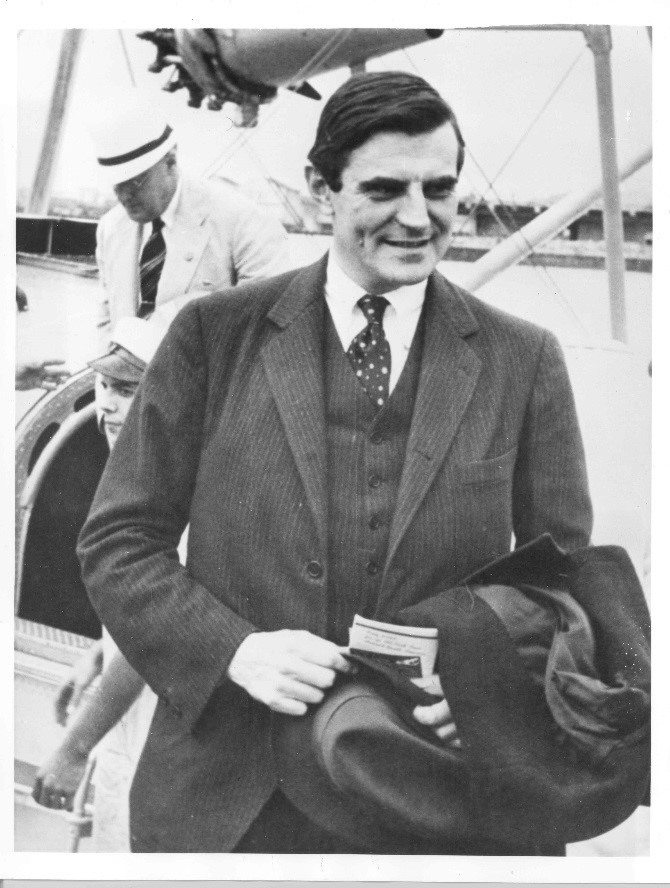

Vingt ans plus tard, on devra le sauvetage de l’Organisation à d’autres grands noms, parmi lesquels John G. Winant[4] (Etats-Unis), ami personnel du Président Roosevelt, qui lui confia la direction du programme de sécurité sociale du New Deal ; il fut élu trois fois gouverneur du Wisconsin, qu’il dota d’une législation sociale ; Harold Butler (Grande-Bretagne), esprit brillant, licencié ès lettres, excellent diplomate et orateur, théoricien de la fonction publique internationale, adjoint puis successeur de Thomas en 1932 ; corédacteur de la partie XIII du Traité de Versailles sur le Travail, il a également participé, lors de la 26e CIT en mai 1944, à la célèbre formulation de la Déclaration de Philadelphie : « le travail n’est pas une marchandise », inscrite depuis lors dans la Constitution de l’OIT. Edward J. Phelan (Irlande), licencié en physique, un des auteurs de la Constitution de l’OIT, collaborateur étroit d’Albert Thomas, sous-directeur-adjoint en 1939 et successeur de Winant de 1941 à 1948.

Wilfred Jenks

Au niveau opérationnel, un autre nom s’impose : celui de Wilfred Jenks, juriste de réputation internationale depuis sa sortie de Cambridge, co-auteur avec Phelan de la Déclaration de Philadelphie, artisan principal des normes internationales du travail et parfait connaisseur des forces et des faiblesses de l’Organisation, Directeur général de 1970 jusqu’à sa mort en 1973.

C’est donc avec justesse qu’en février 1939 le Conseil d’administration confia à Wilfred Jenks la direction d’une commission chargée de définir les mesures à prendre en cas d’urgence. Parmi celles-ci, la compression du nombre de postes paraissait la première à devoir s’imposer, en raison de la crise financière qu’annonçait le départ d’une demi-douzaine d’Etats développés : furent alors décidées la suppression de 44 postes permanents, la suspension des contrats des fonctionnaires rappelés dans leur armée respective – les effectifs passant de 498 à 316 – ainsi que la réduction de 15% des dépenses du budget précédent, tout en maintenant le même niveau d’activités. Ces décisions reçurent le soutien de principe des trois groupes, tant à Genève que lors de la conférence régionale de La Havane de 1939, malgré le refus constant du groupe des employeurs d’approuver le budget correspondant.

Parallèlement, des démarches auprès du Quai d’Orsay furent entreprises pour le cas où l’Allier, et plus précisément Vichy, « constituerait un refuge proche », cette hypothèse s’expliquant par les atouts logistiques de la station thermale (capacité d’hébergement, disponibilité immédiate de bureaux, réseau téléphonique), ces mêmes atouts qui la feront choisir par le gouvernement de Pétain. La situation s’aggravant, il ne s’agissait plus que de la location pour un an du pavillon Sévigné, destiné au repli de 50 fonctionnaires en cas d’invasion de la Suisse. Le gouvernement dirigé par Pétain s’étant installé à Vichy en juin 1940, John G. Winant prit la décision d’un départ rapide hors de Suisse.

De leur côté les autorités confédérales de Berne, très ancrées sur la défense de leur neutralité et craignant de perdre la plus prestigieuse des deux organisations dont le siège avait été fixé à Genève, oscillèrent entre l’exigence du maintien de tout le personnel du BIT à Genève, comme de la SDN dont le BIT fait partie (art. 392 et 397 du Traité de Versailles), et la menace d’un ultimatum d’expulsion totale et immédiate de nos fonctionnaires en cas d’invasion de la Suisse. Winant fit valoir avec une remarquable force de persuasion la « parfaite légalité du transfert temporaire du personnel strictement indispensable », au « Centre de travail » à Montréal, étant entendu que serait maintenu à Genève le Bureau per se avec quelques fonctionnaires responsables pour la liaison et les archives.

Le contre-exemple de la Société des Nations

La qualité de ces remarquables dirigeants du BIT fait ressortir le rôle désastreux de Joseph Avenol (France), secrétaire général de la Société des Nations en poste de 1933 à 1940, jugé par son personnel « the wrong man at the wrong place in the wrong time ». Par sympathie affichée pour les puissances de l’Axe, il refusa en juin I940 le refuge offert à la SDN par l’université de Princeton, afin de ne pas manquer l’occasion de refonder cette organisation sur un noyau groupant l’Allemagne nazie, la France vichyste, l’Espagne franquiste et l’Italie fasciste.

Ayant purgé le personnel de la SDN des réfractaires à l’Ordre nouveau, il fit perdre à son organisation 85% de ses effectifs – et notamment la totalité des fonctionnaires britanniques – et des recettes de ses publications. Revenu en France en 1940, il proposa sans succès ses propres services à Pétain. A la conférence de San Francisco qui, en mai 1945, fonda les Nations unies sur les décombres de la SDN, sa présence fut bien évidemment jugée indésirable.

Préparatifs du départ du BIT

Revenons au BIT, lieu alors d’interminables discussions internes et externes concernant le pays et le lieu possible de transfert d’un nombre de fonctionnaires strictement indispensables. En l’occurrence, le mot même de choix est inapproprié, les quelques noms avancés se heurtant à une objection matérielle ou politique : San Miguel, île des Açores portugaises, fut écarté, du fait de son exiguïté et de son éloignement ; Londres était situé au cœur du conflit ; les USA furent réticents à proposer Washington, en raison du refus probable du Sénat d’octroyer des immunités à la moitié du contingent, qui provenait de pays belligérants ; l’Amérique latine ne fut pas retenue, malgré sa proximité et le fait qu’étant le seul sous-continent décolonisé de longue date et réparti en une vingtaine d’Etats, elle était particulièrement propice à de nombreuses activités, jusque-là délaissées.

Il fallut attendre juin 1940, pour que, grâce aux bons offices de la Grande-Bretagne, John Winant puisse opter pour le Canada, ce qui permettait d’aider à renforcer la politique sociale en Amérique du Nord, en raison de son niveau de développement et de la qualité de ses gouvernants démocrates. Montréal, ville considérée « bilingue comme Genève », s’avéra ainsi la seule solution qui d’emblée convint à chacun. En août 1940, cette décision fut officialisée par le Directeur général, qui informa tous les pays membres du transfert imminent à Montréal, et ce malgré l’impossibilité d’obtenir l’accord du président du groupe des travailleurs, ce que l’on appela « le coup de dés de Winant ». Enfin, la question des privilèges et immunités fut réglée sans problèmes par le gouvernement canadien en août 1941.

Sur les 63 fonctionnaires volontaires au départ 40 furent retenus, de 18 nationalités, soit 8% du personnel total. Tous les autres contrats furent suspendus (notamment ceux des rappelés) ou résiliés, les indemnités statutaires dues étant échelonnées sur plusieurs années.[5]

Départ de Genève pour Lisbonne, traversée de l’Atlantique et installation à Montréal

Le départ groupé du BIT des fonctionnaires retenus et de leur famille se fit en octobre 1940, pour un voyage de cinq jours par train et autocar. Il ne rencontra aucune difficulté au passage des frontières, même de l’Espagne, interdite à la SDN en raison de son attitude durant la guerre civile, et du Portugal.

Le groupe dut attendre un mois à Lisbonne le navire grec, pays rallié aux Alliés (on peut en voir les photos sur internet), ainsi qu’en raison des ultimes négociations que dut entreprendre Tixier, Directeur adjoint et émissaire du BIT, auprès du gouvernement de Vichy, opposé au départ pour le Canada ou tout autre pays belligérant de tout fonctionnaire français.

Le groupe du BIT débarqua à New York, avant de poursuivre en train jusqu’à Montréal, les Français devant rester aux Etats-Unis, au moins provisoirement, vu l’interdiction de Vichy. Le reste du groupe s’installa dans une chapelle désaffectée de l’université McGill. (En 1967, les participants à la conférence régionale d’Ottawa – à laquelle j’ai pu me joindre avec mon homologue après ma première mission d’expert au Chili – eurent l’occasion de découvrir avec émotion ces lieux chargés de notre histoire.)

John G. Winant

En 1941, John Winant, connu pour sa réputation de fonceur, estimant avoir réussi le transfert à Montréal, quitta le BIT pour devenir ambassadeur des USA à Londres. Edward Phelan, son adjoint, lui succéda jusqu’en 1948. Deux articles, « The ILO sets up its wartime centre in Canada » et « The ILO turns the corner », dans Edward Phelan and the ILO (BIT, 2009) donnent une excellente description de cette période difficile.

Le Centre de travail du BIT à Montréal

Bien qu’ayant perdu les deux-tiers de son rayon d’action habituel et déplacé de l’Europe aux Amériques son point d’ancrage, le BIT parvint à maintenir un niveau satisfaisant de fonctionnement, grâce principalement à ses ressources budgétaires et au fait que le groupe des employeurs, qui opéra son revirement lorsqu’il réalisa l’importance du BIT dans un contexte de guerre, approuva chaque année le budget. Ces ressources provenaient pour trois-quarts du Commonwealth, des USA, de l’Inde et de la Chine, que l’OIT parvint à se faire verser directement, sans plus passer par la SDN. Ces facteurs permirent la croissance du personnel, qui passa de 70 fonctionnaires en 1941 à 143 en 1944. L’existence d’un réseau de dix bureaux nationaux de l’OIT joua pour sa part un rôle d’appoint administratif appréciable.

La composition de l’OIT resta stable : sur 57 Etats membres en 1939, on en comptait 52 en 1944, malgré les retraits (temporaires) de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne, de l’URSS et du Japon. Les assemblées restèrent importantes mais se réunirent moins fréquemment : parmi les plus notoires, citons la Conférence d’octobre 1941 à New York, ville choisie pour faire bénéficier les USA (admis en 1934) de l’expérience du tripartisme existant parmi ses membres plus anciens ; 34 pays y participèrent, incluant les huit gouvernements en exil à Londres (Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Norvège, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Grèce, dont cinq étaient au CA) ; durant cette Conférence, le délégué de la France vichyste à Washington tenta en vain d’empêcher l’intervention du représentant de la France libre, envoyé par de Gaulle. Phelan obtint par ailleurs d’étendre la compétence de l’OIT à la reconstruction économique et sociale et au rassemblement et à l’analyse des plans y relatifs de 20 pays, selon l’art. 10 de la Constitution ; cette CIT se termina à la Maison Blanche, où le président Roosevelt reçut ses hôtes. Cinq conférences maritimes se tinrent à Londres.

Enfin, l’assemblée symboliquement la plus importante, la 26e CIT, tenue en mai 1944, adopta à l’unanimité la Déclaration dite de Philadelphie concernant les buts et objectifs de l’OIT, élaborée par Phelan et Jenks, considérée comme le texte le plus marquant depuis la fondation de l’OIT, qui sera annexé à la Constitution[6].

Le Centre de travail du BIT à Montréal

En matière législative, durant cette période, deux des trois procédures habituelles furent modifiées : l’adoption de nouvelles normes fut suspendue, tandis que la ratification des conventions existantes prit un nouvel élan, visible dans 18 pays d’Amérique latine ; enfin, le contrôle de leur application effective par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, créée en 1926, fut assoupli par un système d’informations plus sommaires, fournies par les pays concernés, avec un taux de réponses de 60%.

Activités effectives

La capacité du Bureau à mener des activités à caractère quasi-judiciaire (observations, sanctions et non condamnations) n’a pu ou dû être exercée. Pour mémoire, rappelons que trois organes relèvent de ce type : la Commission d’experts précitée, la Commission d’enquête prévue par la Constitution (art. 26 ), statuant sur les plaintes d’Etat contre Etat, ainsi que le Tribunal administratif de l’OIT, organe de caractère prud’homal traitant des plaintes de fonctionnaires internationaux contre leur employeur – cette fonction passera de la Société des Nations à l’OIT à la suite de la dissolution de la SDN décidée à San Francisco en juin 1946 et sa compétence sera élargie alors au personnel de l’ONU et des nombreuses organisations dites spécialisées : entre autres UNESCO éducation, OMS santé, FAO alimentation, créées après la guerre; en matière de violation des droits syndicaux, le Comité de la liberté syndicale ne sera créé qu’en 1951.

L’article III de la Déclaration de Philadelphie (« obligation de seconder la mise en œuvre de programmes ») prévoyait que des conseils techniques seraient fournis aux pays membres, activité qui prendra un essor spectaculaire après la guerre sous le nom de coopération/assistance technique, financée en grande partie par le PNUD. A l’époque, ils se sont limités au seul domaine de la sécurité sociale. Trois spécialistes tchèques ont ainsi couvert depuis Montréal 19 pays, principalement latino-américains, dont le Chili, à la demande du ministre du Travail et de la Santé, le docteur Salvador Allende.

Dans le même domaine, le BIT aida la Grande-Bretagne à mettre au point le Plan Beveridge, et la France libre établie à Alger à réviser totalement la Charte du travail du gouvernement de Vichy. Par ailleurs, le membre du groupe des travailleurs du CA, le Belge Rens, futur Directeur général adjoint, lança avec succès le plan de développement andin dans quatre pays du sous-continent.

Le BIT n’a pas pu organiser de conférence régionale d’Amérique Nord et Sud comme à La Havane en 1939. Mais – fait plus important – il a, par ailleurs, participé en observateur, comme notamment les USA, la Grande-Bretagne et la France, aux conférences de Dumbarton Oaks (Washington, DC) et de Bretton Woods (Arkansas, juin-juillet 1944) qui créèrent le FMI et la Banque mondiale, précurseurs de la mondialisation économique.

Le BIT, qui n’y avait donc été invité qu’à titre d’observateur et sans participation syndicale, ajouta à ses protestations son vif étonnement que l’objectif du plein emploi n’y fût nullement mentionné. Il fallut en réalité trente ans pour que la stratégie de ces deux organisations, telle que préconisée et précisée par la Conférence mondiale de l’emploi du BIT (1976), change de position. Une délégation tripartite participa à la Conférence de San Francisco (juin 1945) qui fonda l’ONU et fit de l’OIT la première agence spécialisée (malgré l’opposition de la Russie, hostile au tripartisme) et adopta la Charte des Nations Unies. Trois ans plus tard, réunie à Paris, l’ONU poursuivra cette tâche législative fondatrice en adoptant la Déclaration universelle des droits de l’homme qui inclut, en plus des droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels que traitent pour sa part l’OIT dans des conventions sur le droit au travail, l’égalité de salaire et la liberté syndicale. Enfin, sur ces deux groupes de droits, l’ONU adopta en 1966 deux Pactes, ratifiés par les trois-quarts de la planète, soulignant le caractère fondamental de ces droits et la possibilité d’en sanctionner les violations.

Par ailleurs, des réunions techniques à caractère thématique furent organisées, comme la réunion interaméricaine de 1942 au Chili sur la sécurité sociale, et celle groupant dix pays à Montréal en 1943 sur l’internationalisation du modèle de sécurité sociale, qui ouvrit la voie à la CIT de Philadelphie (1944), qui la rendra obligatoire. En matière d’information, le bilan fut très positif : le service de presse toucha 700 journaux et revues canadiens et américains, le chiffre de vente des publications doubla (à titre de comparaison, les publications de la SDN tombèrent à 10%). La poursuite des publications – qui portèrent notamment sur les plans nationaux de reconstruction – fut appréciée, en particulier l’Annuaire des statistiques du travail et la Revue internationale du Travail, qui fit même l’objet d’une édition-pirate en allemand, barrée d’une croix gammée.

Par contre, les dirigeants de l’OIT ont été conscients de l’impréparation de leur Organisation à entreprendre des activités de recherche sur les instruments d’une politique sociale intégrant les dimensions économiques internationales qu’ils avaient prônées, mais que les ministères du Travail n’avaient pas l’habitude de traiter. En effet, durant sa première décennie d’existence, le programme de recherche du BIT s’était limité, avec succès, à la récolte et à la publication de statistiques sur l’emploi et le chômage, grâce au recrutement de spécialistes confirmés.

Retour à Genève en 1945

Le retour à Genève du personnel de Montréal se fit par vagues successives au cours de 1945. Partis pour Montréal à 40 ils en revinrent à 150. Dans ses mémoires, Francis Blanchard date de 1948 le rétablissement complet du Bureau à Genève.

Depuis lors, on constate l’absence de tout groupe, même informel, « d’anciens de Montréal ». Cette épreuve à hauts risques ne sera jamais évoquée. Vingt-cinq ans plus tard, au départ de David Morse (Directeur général de 1948 à 1970), le personnel du Bureau sera passé de 140 à 1500 fonctionnaires, plus un même nombre d’experts dans des projets de coopération technique sur le terrain ; aujourd’hui (au 31 décembre 2016) il s’établit à 2903 membres du personnel dans le monde : 1155 au siège (dont 216 avec contrat CT) et 1748 dans les bureaux extérieurs (dont 970 avec contrat CT).

David A. Morse

Atouts du BIT

La réussite remarquable du BIT durant les années de guerre tient à de nombreux atouts et facteurs :

- les atouts de base : un crédit inentamé, ne serait-ce que par comparaison avec la SDN; sa large composition, incluant les Etats-Unis ; le contact direct et permanent avec l’opinion publique, grâce à son tripartisme ; une préparation adéquate à l’état de guerre ;

- les facteurs endogènes : une approche souple, non légaliste, des problèmes ; le sens de la prévision ; des dirigeants d’exceptionnelle valeur ; l’esprit de corps du personnel ; le succès des conférences de New York et de Philadelphie ; la motivation des délégués ;

- les facteurs exogènes : l’affaiblissement de la SDN ; la coïncidence entre l’idéal social de l’OIT et l’idéologie des Etats membres engagés dans la guerre ; l’engagement de l’OIT en faveur des Alliés.

C’est ainsi que Roosevelt a pu dire : « L’OIT a effectué la synthèse des aspirations d’une époque marquée par deux guerres mondiales », ou Winant, son compatriote : « Le transfert nous a apporté liberté de pensée, de réunion et de mouvement ».

[1] Hitler accède en janvier 1933 au poste de chancelier et après la mort du Président Hindenburg en 1934, il se déclare chef d’Etat d’Allemagne, « Führer ».

[2] Elle signifia son retrait en novembre 1933, effectif en 1935.

[3] Pour l’élection d’Albert Thomas voir l’article de Bramsen ci-dessus.

[4] Pour John G. Winant, voir les articles de Carol Riegelman-Lubin ci-dessus.

[5] Voir l’article dans Message no 35-36 par Carol Riegelman Lubin : ci-dessus.

[6] Voir aussi article sur la Conférence à Philadelphie ci-dessus.

SECTION DES ANCIENS FONCTIONNAIRES DE L’OIT

SECTION DES ANCIENS FONCTIONNAIRES DE L’OIT

La Conférence de 1919

La Conférence de 1919