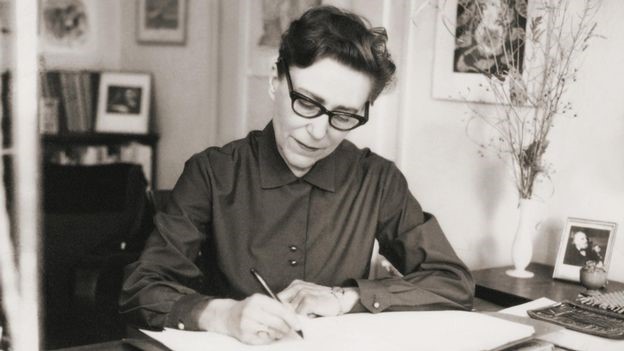

Alice Rivaz (1901-1998) fut une importante personnalité du monde littéraire, non seulement dans sa Suisse romande natale mais aussi en Europe, parmi les lecteurs d’ouvrages en langue française même que grâce aux traductions faites en allemand et en italien. Au cours de sa vie, elle s’est vue décerner plusieurs prix, notamment le Prix Schiller (1942 et 1969), le Prix de la Ville de Genève (1975) et le Grand Prix Ramuz (1980). Nous n’avons pas l’intention, ici, d’aborder sa carrière littéraire en tant que telle, mais plutôt d’évoquer sa vie dans le cadre du BIT. Pour écrire cet article j’ai lu avec plaisir la plupart de ses livres et ne peux qu’engager mes anciens collègues à faire de même. IE

Qui était Alice Golay ?

Derrière le nom de plume de Rivaz se cache celui d’une fonctionnaire du BIT, Alice Golay, qui pendant plus de vingt-cinq ans servit dans différents postes: sténodactylographe, documentaliste et assistante de recherche. A une époque où les perspectives de carrière des jeunes fonctionnaires étaient limitées – et encore plus pour une femme – elle dut renoncer à ses aspirations pour gagner sa vie comme employée de bureau. Bien peu de ses supérieurs ou de ses collègues remarquèrent son talent et sa personnalité et les dossiers ne contiennent que peu d’informations à ce sujet1. Bien qu’elle ait écrit des milliers de résumés d’ouvrages et rédigé quantité de rapports et d’articles, on ne trouve aucune trace de son nom dans les publications du BIT. L’oeuvre de sa vie devait appartenir au monde des lettres.

La fille d’un socialiste « rouge »

Alice Golay naquit le 14 août 1901 à Rovray (Vaud) où son père était alors maître d’école. En 1910, la famille s’installa à Lausanne ou Paul Golay se consacra entièrement au journalisme et à la politique au Parti Ouvrier Socialiste Vaudois : « Mon père, c’était une barbe noire, de velours très épais, et une pipe derrière un grand journal », écrit-elle dans son livre l’Alphabet du Matin ou elle se décrit elle-même comme « la petite fille du chef socialiste ». Un vigoureux tribun et pamphlétaire qui fut membre du Grand Conseil, du Conseil communal de Lausanne et, à partir de 1925, du Conseil national. La musique a très tôt beaucoup compté dans la vie d’Alice. En 1920, elle reçut un diplôme de professeur de piano au Conservatoire de Lausanne. A son grand désespoir, la petite taille de ses mains ne lui permit pas d’accéder aux classes de virtuosité : l’amertume qu’elle ressentit de cet échec et de l’impossibilité d’embrasser une carrière artistique se reflètera plus tard dans plusieurs de ses livres. Dès lors, ne se voyant aucun avenir de professeur de piano et peu encline à trouver la sécurité dans le mariage, elle suivit en l92l un cours accéléré de sténodactylographie en vue de se préparer à un emploi de bureau.

L’engagement politique de son père ne facilita pas sa recherche d’un travail de ce genre. « Ses idées (progressistes) l’avaient jeté dans le difficile combat social et politique de ce début de siècle », à une époque où « le socialisme était l’épouvantail des honnêtes gens dans un pays où régnait le plus plat des conformismes bourgeois et religieux ».

Comment Alice Golay entra au BIT

Paul Golay était homme de décision. Sur le conseil de son ami Emil Ryser, fonctionnaire du BIT, il écrivit an octobre l92l à Albert Thomas pour lui demander un emploi pour sa fille, soulignant qu’elle avait « une bonne culture générale (et) de bons éléments (de la langue anglaise) ». Dans une réponse cordiale à cette lettre, Albert Thomas suggéra qu’Alice se présente à un concours pour le recrutement de sténodactylographes. Le 25 mars 1922, elle se soumit à une épreuve de deux heures mais faute de préparation elle échoua, se classant 36ème sur 44 candidates, de toute évidence en raison de sa mauvaise connaissance des sujets de la compétence du BIT.

Nullement découragé Paul Golay revint à la charge, exposant franchement le problème de sa fille. Il souligna que, malgré toutes ses qualifications, « fille d’un militant socialiste, elle est handicapée magnifiquement. La vie politique de son père l’entrave et la paralyse ». Ainsi était-elle rejetée par la bourgeoisie et même empêchée de poursuivre ses études d’institutrice. Il poursuivait: « Certes il serait ridicule de demander au BIT de devenir l’asile de ceux ou celles qui sont handicapés à la suite de circonstances de leur vie politique ou de celle des leurs. Cependant, je me pose la question de savoir si, sans faire de passe-droit, il serait totalement injuste de tenir compte de faits de la nature de ceux que je vous expose ».

Ce ne fut pas avant le 12 avril de l’année suivante qu’Alice Golay put participer à un nouveau concours. Mais cette fois elle était bien préparée et se classa première ! Pourtant, si elle avait espéré être ainsi engagée, elle devait être déçue. Bien qu’elle ait été recrutée pour la durée de la 6ème Conférence internationale du Travail du 24 mai au 10 juillet 1924, aucune offre ferme ne lui fut faite. Simple négligence bureaucratique? Toujours est-il que Paul Golay fit de nouveau appel à Albert Thomas, lequel décida que le premier poste disponible qui put lui convenir serait offert à sa fille. En conséquence, en mars 1925, elle fut à nouveau recrutée pour la Conférence et, ensuite, engagée par le Bureau.

Au pool dactylographique

Le 15 juin 1925, Alice Golay entra au BIT en qualité de sténodactylographe (classe B monolangue) alfectée au Bureau de dactylographie, multigraphie et ronéo. Pour la jeune pianiste, ce dut être un choc culturel que de pénétrer dans les bureaux bourdonnants du pool dactylographique placés sous le commandement rigide de son chef, Geneviève Laverrière2, que nous pourrons reconnaître sous les traits de la belle et autoritaire Madame Fontanier dans les romans Comme le sable et Le Creux de la Vague. Dans ces livres, elle se souvient du pool comme d’une unité composée de nombreuses jeunes femmes de nationalités diverses, travaillant « dans l’atmosphère très féminine qui régnait dans le service de Mme Fontanier », chacune « ayant fait le choix de la carrière de fonctionnaire internationale, toute nouvelle alors et combien attirante (…) mais par là même commencé une existence en marge des siens et de son milieu ». Plus tard Alice devait décrire ce déchirement dans Comptez vos Jours : « J’éprouvais comme une sorte de séparation (…), séparée parce que je ne me suis pas mariée, parce que je n’ai pas eu d’enfants (…) ; séparée de mes compatriotes parce que j’ai gagné ma vie non parmi eux mais parmi des étrangers (…) ; séparée de moi-même parce qu’arrachée à celle que j’étais, tout en n’étant pas encore celle que je deviendrai quand j’en aurai fini de faire peau neuve ».

Dans ses livres, elle se souvient de la vie qui s’offrait à qui approchait le bâtiment du BIT au bord du lac : « Un grand parc planté de vieux arbres, avec une façade grise qui se cache derrière des branches. Mais lorsqu’on suivait le petit sentier couvert de feuilles mortes (…) voilà qu’on débouchait sur un parc d’automobiles, et alors, ce qui sautait tout à coup dans les yeux ce n’était pas la belle et ancienne demeure bourgeoise qu’on attendait dans un tel lieu, mais bien une grande baraque aussi laide qu’une manufacture ». Dans son journal et ses romans, elle décrit le lac et surtout « le jardin qui entourait l’immense bureau (lui semblant) merveilleux de douceur et de mystère »; le hall d’entrée dallé de marbre, les longs corridors, le « mystérieux » pool dactylographique, les bureaux avec leurs boîtes d’entrée pleines de documents et de publications, les murs « décorés » de dossiers, les tables de travail couvertes de livres et de papiers, les fonctionnaires affairés avec leur porte-documents, les conversations sur les affaires de coeur et de bureau, les maisons de fonctionnaires où trônaient des photos d’Albert Thomas (détail véridique !)… Elle observe tout cela et le couche sur le vélin de ses romans en toile de fond de bouillonnements de l’âme humaine : amours, espoirs, déception, égoïsme, destin de femmes dans une société souvent hostile. Au début, elle avait loué une chambre quai des Bergues, mais en 1932, elle s’installa dans un petit appartement (deux pièces cuisine) au 5 avenue Théodore-Weber où elle devait demeurer jusqu’en 1992. Aux yeux d’Alice Golay, Genève apparut comme « la Babylone helvétique » tellement différente de tout ce qu’elle avait connu. De même que pour Hélène, dans son roman Le Creux de la Vague « d’année en année, sa nouvelle vie avait pris de plus en plus de place et l’ancienne de moins en moins ». Au début son chef Mme Laverrière, nota « certaines tendances au bavardage et à l’inactivité pendant les heures de travail », mais rapidement elle s’habitua à la routine du bureau et, en mai 1926, elle gagna un concours interne et fut promue au grade de commis de 1ère classe.

Piège pour documentaliste

Alice Golay dut faire face à de nouveaux défis lorsqu’elle fut transférée en juin 1926 au Service de documentation de la Section des renseignements généraux. Elle devait y passer les treize années suivantes dans les fonctions de dépouilleuse, une période de sa vie dans laquelle elle a fréquemment puisé pour ses romans. Son travail consistait en effet à dépouiller les périodiques et les documents en langue française que recevait le Bureau et à en préparer des résumés. Dans ces tâches ses dons d’analyse et de rédaction lui étaient précieux et elle fut bien notée : « le choix des articles ou des informations relevés est bien fait. Les résumés sont intelligents et consciencieux, bien que, malheureusement entachés de fautes d’étourderie (fautes de frappe, d’orthographe)”!

Le volume des tâches était extrêmement lourd et le chef, Mlle Marie Schappler, très exigeant : comme on peut encore le voir dans les dossiers, celle-ci tenait à jour des statistiques détaillées du travail accompli. L’un de ses propres rapports annuels souligne qu’elle était « exigeante pour son personnel comme pour elle-même, acharnée au travail et dévouée au service ». Alice Golay souffrait sous le poids de ce fardeau. Dans Jette ton Pain, elle a avoué qu’ « elle succombait sous une charge de travail excessive, tenue de résumer pas moins de trente-cinq articles de revues et de journaux en une seule journée, sans compter les Débats du Parlement français dont l’analyse quotidienne figurait au nombre de ses tâches, ce qui l’obligeait souvent à emporter du travail chez elle et à veiller tard dans la nuit pour en venir à bout ». Ses efforts devaient être reconnus et, en 1939, son chef la désigna comme « l’une des meilleures dépouilleuses du service ».

Premiers pas en littérature

Dans Le Creux de la Vague, l’héroïne s’interroge à propos de sa carrière : « Ai-je vraiment fait un bon choix pensa-t-elle avec un serrement de coeur tout en refermant les portes de sa voiture, comme si elle avait attendu douze ans pour se poser cette question et se mettre à rêver d’une (autre) vie qui eut pu être la sienne si elle l’avait voulu et qu’elle ne connaîtrait jamais par sa faute ». Les choix que l’on fait dans la vie, et le courage qu’il faut pour les assumer, sont un thème qui revient fréquemment dans son oeuvre. Dans Comptez vos Jours, elle pose la question du rôle des femmes à une époque où « lentement, s’élaborent de nouvelles servitudes et grandeurs féminines ».

Féministe, pacifiste et socialiste, Alice Golay était parfaitement au fait des tumultes politiques de son temps. En 1932, Genève fut frappée par une forte crise économique doublée d’agitation sociale. Ces troubles culminèrent en une énorme manifestation réprimée par l’armée. Dans ce contexte, Alice tenta en 1935 d’écrire un roman mais le manuscrit fut ultérieurement détruit. En 1935, la création d’un club, la Guilde du Livre, fut l’occasion d’un nouvel élan de son inspiration littéraire. Albert Mermoud, directeur de la Guilde, lui suggéra d’écrire un article sur cet événement et, en juillet de l’année suivante, au cours de vacances sur la Côte des Maures, elle entreprit d’écrire les premières pages de Nuages dans la Main, qui devait être publié en 1940.

Abusée

Assez naïvement Alice Golay se laissa entraîner dans une affaire sordide qui aurait pu avoir pour elle de sérieuses conséquences. Une de ses collègues, Heidi Flubacher-Stöcklin, s’était liée d’amitié avec un certain Yves Le Gallou (alias Marcel Dupan ou René Landais) qu’elle avait accepté d’aider dans la vente d’une luxueuse propriété de Barcelone, soi-disant réalisée au profit de l’enfant en bas âge de cet homme. A l’occasion d’un séjour de Le Gallou à Genève, croyant avoir affaire à un objecteur de conscience, Alice Golay avait accepté de l’héberger chez elle pour quelques nuits et d’y garder en dépôt une malle. Il s’avéra plus tard que le personnage était un escroc et un voleur et que cette malle recelait des marchandises volées. Après son arrestation Alice Golay fut appelée à témoigner dans cette affaire dont la presse genevoise s’était largement emparée. Il en résulta qu’elle fut suspendue de ses fonctions le 27 décembrc 1939 en attendant les résultats d’une enquête disciplinaire. Après que le tribunal eut abandonné toutes charges contre elle, elle démissionna volontairement le 3l janvier 1940, dans le cadre du Plan général de réduction de personnel pour la durée de la guerre et reçut environ 20.000 Francs de la Caisse des Pensions.

Une nouvelle vie

Dans son journal intime (Carnets, 1939-1982), elle écrivit : « Mon dernier jour au Bureau je le passe à faire de l’ordre dans mes tiroirs et placards (…) Il y a quatorze ans et huit mois que je travaillais dans ces murs, râlant de passer ma vie, enfermée du matin au soir, à la gagner. Or j’éprouve aujourd’hui une sorte de déchirement à l’idée de ce départ. Cette table, ce bureau, ces deux grandes fenêtres où vivaient de si beaux arbres, les ciels changeants où passaient les nuages, tout ça durant quatorze ans et huit mois je le regardais souvent tout en travaillant. Cette sorte de deuxième home que devient peu à peu un bureau où l’on vit toutes ses journées. Surtout un bureau comme le nôtre, ainsi que me le disait hier Liliane, « où nous avons trouvé bien autre chose qu’un gagne-pain ». Oui, bien autre chose, nos amitiés, nos amours. C’est durant ces années si importantes de notre jeunesse, que nos coeurs ont poussé de longues et fortes racines. »

Comme chez tant d’autres qui, soudain, s’arrêtent de travailler, la fin de la routine quotidienne laissa en elle un vide inattendu. Elle confesse dans son journal : « Hier premier jour de liberté. Ai-je désiré souvent cette libération qui me permettrait d’écrire ! Or ma réaction fut inattendue. Je n’avais envie ni d’écrire, ni de peindre, ni de faire de la musique. Pour la première fois, j’aurais préféré travailler au bureau ! (…) Je ne savais pas avoir à ce point besoin des autres, c’est à dire de la présence de mes amis et camarades de travail. Cet élan, cette exaltation, cette énergie intérieure que je croyais mes biens propres, ce sont eux qui me les donnaient. D’en avoir rencontré quelques-uns, je me sens revivre. Je recommence à voir, à entendre. Et voilà la raison qui m’a permis d’écrire ces trois pages : « j’ai communiqué avec les autres ».

Temps de guerre et travaux littéraire

La guerre a éclaté en Europe, Alice se retrouve sans emploi, mais elle a reçu « le plus beau des cadeaux : le temps d’écrire ». En juillet 1940, elle a terminé Nuages dans la Main que publie la Guilde du Livre en décembre suivant sur la recommandation de l’écrivain célèbre C.-F. Ramuz. Ses parents découvrent avec surprise ses travaux littéraires et leur réaction est mitigée. Paul Golay lui détaille dans une lettre ce qu’il considère comme des « fautes » dans l’ouvrage et lui recommande de tout recommencer. Sa mère la conjure de supprimer certaines pages qu’elle trouve « scandaleuses ». Pour protéger sa famille et son nom, Alice Golay choisit le nom de plume d’Alice Rivaz (du nom d’un village proche de son lieu de naissance). Plus tard, dans son livre Ce Nom qui n’est pas le Mien, elle parlera de cette double personnalité qu’elle a dû assumer, navigant entre Charybde et Scylla, souhaitant garder secrète sa vie privée, tout en s’exposant pour être connue et reconnue.

En 1942, René Julliard obtint les droits pour la France. On entreprit quelques changements de vocabulaire et l’on supprima, en raison de l’occupation, toute référence à Hitler et à la guerre. Dans une préface, l’académicien Edmond Jaloux critiqua certains « helvétismes et négligences de style » – qui effectivement ont été corrigés dans la nouvelle édition – et il se lança dans une attaque contre les organisations internationales, en particulier contre I’OIT. Ceci provoqua un conflit avec Alice Golay qui en avait découvert le texte sur les épreuves. A sa demande expresse, la référence à I’OIT fut supprimée. Tout comme son père, elle savait montrer courage et fermeté.

Dans les années qui suivirent, elle écrivit plusieurs romans sous son nom de plume Alice Rivaz ; parmi lesquels Comme le Sable fut publié en 1946 et Paix des Ruches en 1947 et une anthologie de la poésie française en 1942 ; tout en traduisant, avec son ancienne collègue Suzanne Fontana le roman de John Brophy : Immortal Sergeant. Sous son vrai nom elle écrivit aussi des articles pour diverses publications, consacrés surtout aux questions féministes et sociales. Pour assurer ses fins de mois, elle accepta un certain nombre d’emplois temporaires ; ainsi au Bureau de Presse anglo-américain qui lui servit de toile de fond pour son roman La Paix des Ruches (1947).

Temps difficiles au BIT

Avec la fin de la guerre, le Bureau de Presse ferma ses portes en août 1945 et Alice Golay se retrouva sans travail. Dans ces circonstances, dès le 5 avril 1946, elle demanda sa réintégration au BIT, mais ce ne fut qu’après le retour à Genève du « Centre de Travail » et l’intervention du syndicaliste suisse Charles Schürch qu’elle y fut réengagée en novembre 1948 ; non comme documentaliste, mais comme commis au Registry ! Une décision pour le moins surprenante compte tenu de sa carrière passée et de sa réussite littéraire, mais il semble qu’il n’y eut alors aucune autre vacance de poste et elle avait un besoin critique de travailler.

Les trois années qui suivirent furent probablement pour elle les plus frustrantes et les plus physiquement exténuantes. Assignée à la tâche de l’enregistrement du courrier « arrivée », elle n’avait ni l’expérience ni la force physique de faire face aux tâches qui lui étaient imposées. Le personnel travaillait sous l’oeil vigilant du chef du Registry, Gustave Dubourg et de son assistante, Mme Marthe Barambon, qui, à travers la paroi vitrée d’une pièce voisine, surveillaient l’activité du service. Les exigences du travail étaient avant tout manuelles, notera Dubourg : « En dehors des qualités physiques des candidats, les inscriptions dans les différents registres obligent à rester debout pendant de longues heures ».

L’activité littéraire d’Alice marqua alors le pas. Elle s’en plaignit dans son journal : « Sept mois de silence et d’indicibles souffrances morales dans une sorte de fixité de tout, malgré mon changement de vie et ma rentrée au BIT et l’obligation de me concentrer sur un travail qu’on me dit temporaire, lequel est tout à fait contraire à mes goûts et ne correspond pas à mes connaissances professionnelles, vrai travail de manoeuvre s’effectuant debout, consistant à déplacer et à replacer des fiches dans des classeurs très difficiles à ouvrir et à fermer. (…) J’apprends à mon tour que la fatigue du corps, des muscles, des jambes, du dos, de la nuque, ne crée en vous qu’un seul et profond besoin : celui de se coucher, de s’anéantir dans le sommeil une fois terminée la corvée journalière ».

Son rapport annuel pour 1949, tout en reconnaissant sa bonne volonté et son intérêt pour les activités du BIT, critique sa connaissance insuffisante du travail et des procédures du Registry. Il en résulta que la commission d’avancement prolongea sa période d’essai et refusa son augmentation annuelle.

Tout en considérant que « Mlle Golay n’était probablement pas faite pour les tâches qui lui ont été assignées au Registry, (la commission recommanda que) si et quand une vacance de poste se présenterait dans un autre service, une possibilité de transfert lui soit offerte ».

L’année suivante le rapport fut plus favorable et son engagement confirmé. Le ciel commençait à s’éclaircir. Elle fut promue « membre de division adjoint » (l’équivalent d’un P1) et, le 1er septembre 1949, transférée à la Division de la main d’œuvre.

Affaires de famille

Hélas, ce tournant favorable dans sa vie professionnelle s’accompagna de graves soucis familiaux. Son père, Paul Golay, était décédé en juin 1951. Avec l’aide de sa mère, elle publia rapidement la même année, sous le titre Terre de Justice, une compilation de ses écris politiques sélectionnés parmi quelques 7000 articles. Le père et la fille possédaient tous deux un réel talent de plume, mais Paul Golay n’avait jamais eu d’ambition littéraire, ses écrits n’ayant été qu’un instrument au service de sa lutte pour le triomphe de ses convictions.

La mère d’Alice, Marie Golay, déménagea alors à Genève pour vivre auprès de sa fille dans le modeste appartement de celle-ci. En dépit de leur amour réciproque, leur vie commune tourna à l’aigre. Alice Golay y vit un nouvel obstacle à son besoin d’écrire. Elle devait plus tard s’inspirer de cette expérience dans le chapitre IX de Comptez vos jours et dans Jette ton Pain. Elle y décrit avec émotion et honnêteté la tension entre les deux femmes, pudiquement nommées Mme Grace et sa fille Christine.

Un nouveau départ

Au BIT, Alice Golay était enfin parvenue à un poste où sa compétence et son expérience furent appréciées. Après quatre mois à la Section de la formation professionnelle, elle gagna un concours et fut nommée le 1er juin 1952 assistante de recherche à la Section de l’emploi. Un projet de l’envoyer en Belgique pour y acquérir l’expérience d’un service de l’emploi fut abandonné en raison de sa situation familiale. Dans son nouveau poste elle trouva une activité stimulante, bien que souvent fatigante et, plus important encore, des relations amicales et plus humaines parmi ses collègues et avec son supérieur hiérarchique.

Une sympathique tradition de cette époque consistait pour le Directeur général, à féliciter les membres du personnel à l’occasion d’une promotion. Alice Golay reçut ainsi une lettre de David A. Morse le 7 janvier 1952. Elle y répondit le 11 janvier, le remerciant de la confiance qu’il avait placée en elle et l’assurant qu’elle ferait de son mieux pour accomplir ses nouvelles tâches dans le meilleur intérêt du service, participant ainsi à la poursuite de l’objectif commun de justice sociale.

Son chef direct était Donald L. Snyder qui la trouva « consciencieuse et très travailleuse, (dotée) d’un bon jugement et digne de confiance (…), coopérative et intelligente : un élément efficace et de valeur pour la Section ». Ses tâches, au cours des huit années qui suivirent, couvrirent une large palette de questions relatives à la situation de l’emploi et au marché du travail dans le contexte des services de l’emploi, de questions concernant les travailleurs âgés et les femmes, comprenant la préparation de quelque 600 résumés de documents chaque année. Elle participait à la recherche et, à l’occasion, assurait des travaux de traduction. Ce n’était sans doute pas un travail bien passionnant pour une personne de sa sensibilité.

Bien que son nom n’apparut pas en tant qu’auteur (à l’époque, les travaux de la plupart des fonctionnaires étaient publiés anonymement), elle écrivit des notes pour Industrie et Travail et pour la Revue internationale du Travail (deux articles [RIT, juin 1954 et juillet 1955] sur l’emploi des travailleurs âgés et sur les femmes âgées), un rapport pour la commission des industries du textile (1958), un chapitre du rapport sur L’âge de la retraite pour la Conférence régionale européenne (1955) et un rapport sur l’emploi des travailleuses âgées destiné au Comite des Nations Unies sur le statut des femmes (9ème session, mars 1955). A propos de ce dernier rapport, elle avoua dans son journal : « Je ne connais pas le premier mot de cette question. Fabriquer une telle étude en six semaines, à moi seule : une histoire de fou ». Et pourtant, elle l’a fait !

Elle courait après le temps pour se consacrer à son oeuvre littéraire. Dans son journal, elle évoque son emploi du temps quotidien : « Bureau : 8 heures ; travail pour le bureau chaque soir : 2 heures minimum sans compter le dimanche ; quatre trajets par tram d’une demi-heure chacun : 2 heures ; trois repas : 2 heures et demie ; total : 14 heures et demie. Dans ces conditions, comment songer à écrire, ne serait-ce que des notes de carnet ? ».

Alice Golay entretenait de bonnes relations avec ses collègues. L’une d’elles, Antoinette Béguin, s’en souvient encore comme d’ « une personne charmante, chaleureuse, douce et amicale. Elle s’intéressait aux gens mais n’était jamais envahissante ou indiscrète. Elle avait le sens de l’humour, mais avec gentillesse et jamais aux dépens de quiconque ». Elle trouvait son inspiration dans la vie au bureau mais, comme elle l’a expliqué, « n’est-ce pas pour donner en quelque sorte du relief à certains de tes modèles, c’est à dire à ceux qui t’entourent dans ta vie quotidienne, avec qui tu travailles au bureau, que tu ne peux t’empêcher, en pensée, de les modifier, de les gauchir, de les gommer en partie, et en même temps de leur ajouter quelque chose, d’exagérer certains de leur gestes, de leur prêter des qualités et des défauts qui ne sont pas forcément les leurs, des comportements dans lesquels tu les enfermes – ayant ainsi l’impression de les élever parfois au-dessus d’eux-mêmes, ou au contraire de les abaisser, voire de les réincarner dans un être tout à fait nouveau, devenu personnage de roman ».

Libre et reconnue

Le 4 mai1958, Alice Golay note dans son journal : « Maman est morte au cours d’un long sommeil sans angoisse ». Sa tristesse se mêlait d’un sentiment de soulagement à l’idée d’être à nouveau libre d’entamer une nouvelle vie.

Un deuxième événement intervint : une offre de contrat de la Fondation Pro Helvetia, qui hâta sa décision de se consacrer entièrement à l’écriture : « Tournant important de mon existence. Petit fait gros de conséquences puisqu’il m’incite à démissionner du BIT plutôt que je n’avais pensé à le faire dans le meilleur des cas, c’est à dire avant l’âge de la retraite. J’espère que je pourrai réaliser enfin ce à quoi depuis longtemps je rêve », tel que la rédaction de ses carnets quotidiens. Ainsi donna-t-elle sa démission le 12 février 1959 pour prendre effet en août. Elle avait 58 ans, elle était libre de poursuivre ses ambitions littéraires, ainsi que la musique et la peinture.

C’est avec un peu de tristesse que l’on peut lire dans son journal : « Aujourd’hui, 31 juillet 1959, mon dernier jour au BIT… En additionnant les années pendant lesquelles j’ai travaillé dans cette institution, entre les deux guerres et depuis la dernière guerre, cela donne vingt-cinq ans et quelques mois, toutes mes meilleures années perdues, exception faite des années de guerre où, pour la première fois, j’ai eu du temps libre pour écrire ».

Dans les années qui suivirent, elle publia : Sans Alcool (1961), Comptez vos Jours (1966), Creux ile la Vague (1967), Ce Nom qui n’est pas le Mien (1980), Trace de Vie, Carnets 1939-1982 (1983) et Jean-Georges Lossier, Poésie et Vie intérieure (1986). Plusieurs de ses livres sont actuellement en cours de réimpression par la maison d’édition « L’Air » ainsi les lecteurs pourront à nouveau savourer son œuvres. De prestigieux Prix littéraires ont récompensé ses œuvres et une plaque a été apposée sur l’immeuble du 5 avenue Théodore-Weber où elle vécut de 1932 à 1992. Elle passa ses dernières années à la maison de retraite « les Mimosas » : elle y mourut le 27 février 1998.

__________

1 En particulier les dossiers P.1648, P.6/8 pt.II, PD 611120. J’exprime ma reconnaissance pour la permission qui m’a été donnée de reproduire des éléments de la collection des Archives du BIT et pour l’aimable assistance qui m’a été donnée par l’archiviste Remo Becci et M. J.-J. Chevron pour la Traduction en français.

2 Son intelligence, et sa capacité à maintenir une stricte discipline parmi un personnel nombreux et hétérogène, travaillant dans des conditions considérablement plus pénibles que dans d’autres unités, (extrait du rapport annuel de 1935).

SECTION DES ANCIENS FONCTIONNAIRES DE L’OIT

SECTION DES ANCIENS FONCTIONNAIRES DE L’OIT