Author Archives: Webmaster

- 27 juin 2019

- 27 mars 2019

Communication de la CAPS – Lettre de la Section

Category : Archives

M. le Président du Comité de gestion de la CAPS

Genève, le 26 mars 2019

Monsieur le Président,

Le Bureau de la Section des anciens, très préoccupé par l’accès à l’information des retraités du BIT répartis à travers le monde, souhaite évoquer dans cette lettre la communication de la CAPS avec ses assurés, notamment les retraités.

Notre constat: d’une part, nous savons qu’une majorité de retraités n’accèdent pas ou utilisent très irrégulièrement l’internet soit qu’ils ne possèdent pas d’ordinateur à domicile soit qu’ils en disposent d’un mais ne l’utilisent pas ou très peu. D’autre part, des informations sont diffusées par la CAPS par broadcast via l’intranet au personnel actif du BIT; les retraités exclus de l’intranet n’ont donc pas accès à ces informations. Nous avons aussi été très surpris que la convocation à l’Assemblée générale consultative de la CAPS de décembre 2018 n’ait pas été envoyée aux retraités par vos soins et que vous ayez chargé la Section des anciens de la diffuser, tâche revenant au secrétariat de la CAPS. Comme vous avez pu le constater la grande majorité des participants à cette assemblée était des retraités ce qui démontre leur besoin d’information. Néanmoins la Section des anciens facilite l’accès à l’information à travers les liens établi sur son site (http://www.anciens-bit-ilo.org) avec différents organismes et services dont la CAPS.

Il est donc indispensable que l’information de la CAPS aux retraités continue à être diffusée par voie de courrier papier; les retraités sont de grands bénéficiaires des services de la CAPS vues les pathologies liées à leur âge. Les Statuts et le Règlement administratif de la CAPS ont connu des modifications conséquentes et positives ces dernières années; aussi est-il à présent nécessaire que les retraités disposent d’une édition complète actualisée de ces mises à jour. D’après les informations portées à notre connaissance ce document serait à l’impression. Pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus nous demandons que les rapports d’activité de la CAPS ainsi que les bulletins d’information continuent à être diffusés par courrier postal aux retraités.

Enfin nous nous sommes prêts à accompagner toutes les évolutions qui visent à faciliter les services et notamment la saisie en ligne des demandes de remboursement, tout en sachant que tous les retraités ne seront pas en mesure d’utiliser ce nouveau service. Nous pensons à ceux qui vivent dans les pays en développement et aux plus âgées n’utilisant pas ce service ou étant dans l’incapacité de le faire.

Très attachés à leur Caisse de santé les retraités et la Section des anciens sont en permanence disponibles pour évoquer avec le Comité de gestion et le Secrétariat de la CAPS les difficultés rencontrées et trouver des solutions et des améliorations adaptées.

Restant à votre disposition, recevez, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

François Kientzler

Secrétaire exécutif

Pour le Bureau de la Section des anciens du BIT

Copies : au Syndicat

au Secrétaire exécutif de la CAPS

- 15 mars 2019

Centenaire de l’OIT: Réservez les dates! 28 mai et 11 juillet 2019

Category : Archives

28 mai 2019: cocktail pour célébrer le Centenaire de l’OIT

Le mardi 28 mai 2019 l’après-midi la Section des anciens fonctionnaires du BIT organise un programme d’activités qui débutera à 15 heures dans la salle II au R3 suivi d’un cocktail à 17 heures aux Gobelins à l’occasion du Centenaire de l’OIT. Le Directeur général, Guy Ryder, s’adressera aux retraités pendant l’après-midi.

11 juillet 2019: Déjeuner du Centenaire avec le Directeur général

Le Directeur général invite les retraités pour un déjeuner le 11 juillet 2019.

Les informations complètes et les invitations à ces événements seront envoyées plus tard, mais réservez les dates maintenant dans vos agendas!

D’autres événements

Vous serez peut-être également intéressé de savoir que l’OIT organise une visite dans l’ancien bâtiment de l’OIT, actuellement occupé par l’Organisation mondiale du commerce, à l’intention des participants à la Conférence internationale mentionnée ci-dessous, laquelle serait ouverte aux retraités. La visite serait prévue pour le 16 avril. Toute personne souhaitant s’inscrire à cette Conférence devrait le faire directement au BIT.

15-17 avril 2019 : Conférence internationale : ILO100: Le Droit en faveur de la Justice sociale, Siège du BIT, Genève

La Section des anciens fonctionnaires étudie également la possibilité d’organiser une autre visite des anciens bâtiments de l’OIT à l’automne; des informations complémentaires seront fournies le moment venu.

- 8 mars 2019

Le rôle historique de l’Allemagne à l’OIT / Werner Sengenberger

Category : Centenaire - Témoignages

Deux occasions se sont présentées pour écrire cet article. En premier lieu le centenaire de l’Organisation internationale du Travail, qui approche rapidement, nous donne plus de raisons que jamais de revenir sur son histoire. Connaître son passé est fondamental dans le débat sur son avenir. Ensuite, il y eut ces dernières années, une recherche intéressante sur l’OIT qui montre « en situation extrême » le cheminement, les mécanismes et les limites de l’internationalisation de la politique sociale[1].

Il est clair que l’Allemagne joua un rôle ambivalent dans la fondation et l’évolution historique de l’OIT qui s’en suivit. Nous avons été les témoins des lumières et des ombres dans les relations de l’Allemagne avec l’Organisation, des divergences et des convergences ainsi que des périodes d’association et de désaccord. Côté positif, grâce à son concept de « Sozialstaat » [2] (l’Etat providence) conçu pour donner à tous les citoyens la sécurité sociale, la justice sociale, l’intégration sociale et la liberté individuelle, et, compte tenu de sa compétence dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, de l’inspection du travail, de la législation sociale, et des relations industrielles collectives et des ressources humaines, l’Allemagne put apporter une contribution importante à la création de l’OIT et à l’élaboration de ses grandes idées, son système de normes internationales du travail et ses programmes de coopération technique. L’Allemagne a joué un rôle de pionnier en matière d’assurance sociale. Déjà, en 1883, elle fut la première à adopter un système obligatoire d’assurance couvrant la vieillesse, la maladie, l’invalidité et les accidents du travail[3]. En outre, l’Allemagne participa à la promotion de l’important programme du BIT dans des domaines comme l’enseignement professionnel et la formation, la rééducation professionnelle et les coopératives.

En 1890, une « Conférence internationale pour la réglementations du travail dans les usines et les mines » se tint à Berlin. Elle adopta des résolutions sur l’introduction de normes du travail minima, comprenant l’âge minimum du travail, le repos hebdomadaire, le travail des enfants et celui de jeunes gens et des femmes. On a estimé que cette réunion avait été à l’origine de la législation internationale du travail et un précurseur de l’OIT.

Dès 1890, des fonctionnaires allemands, des syndicalistes et des universitaires figurèrent parmi les fondateurs et les soutiens de « l’Association internationale pour la législation du travail », qui constitua en quelque sorte le premier BIT à Bâle en 1901. Certains estiment qu’elle fut à l’origine de la législation internationale du travail et un précurseur de l’OIT. La même année une section allemande de cette association nommée « Gesellschaft für Soziale Reform » (Association pour une Réforme sociale) fut créée à Bonn. Plus tard, de concert avec 25 autres associations nationales, le groupe allemand participa aux activités de l’ « Association Internationale pour une Réforme Sociale » (1924-1933), dont le premier président fut Albert Thomas[4], devenu par la suite le premier Directeur général du BIT.

Bien que l’industrialisation, et, avec elle, la montée du travail salarié, ait commencé plus tard en Allemagne qu’au Royaume Uni et en Belgique, le pays devint graduellement l’un des leaders des nations industrielles au cours de la seconde moitié du 19ème siècle. Elle connut de fortes organisations de travailleurs et d’employeurs. Après le Royaume Uni, l’Allemagne connut le plus important mouvement syndicaliste dans les décennies qui ont précédé la Première Guerre mondiale. Les syndicalistes allemands prirent des positions de pointe dans les organisations syndicales internationales.

De 1903 jusqu’à la Première Guerre mondiale, Carl Legien présida le Secrétariat des Organisations syndicales internationales d’Europe et d’Amérique du Nord et celle qui les a remplacées, la Confédération Syndicale Internationale, créée en 1913. Le mouvement syndical allemand, et tout spécialement sa composante la plus grande et la plus influente sociale-démocrate, attira l’attention d’Albert Thomas. Dès 1902 il prit contact avec les mouvements du travail allemands alors qu’il était étudiant à l’Université de Berlin. En 1903, il consacra sa thèse de doctorat à la version allemande du socialisme.

Les affinités structurelles entre l’OIT et l’Allemagne sont peut-être encore plus étroites dans le domaine du tripartisme érigé en modèle de conduite. La participation des groupements d’intérêt que sont les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le processus de décision en matière de politique sociale et économique relève en Allemagne d’une longue tradition. Elle a pris différents noms et formes, tel que le « partenariat social », « l’économie de marché sociale » (après la Deuxième Guerre mondiale), ou « l’action sociale concertée » (1967-1977), se rapportant à la politique monétaire, fiscale et des revenus. Par exemple, pendant la récente crise financière commençant en 2008, alors que l’Allemagne déclinait plus que la plupart des autres pays de l’Union Européenne, la perte d’emplois et la montée du chômage furent marginales. L’ajustement se fit dans une large mesure en réduisant le temps de travail plutôt qu’en ayant recours aux licenciements. Il a contribué à stabiliser la demande globale. Comme les coûts de l’ajustement étaient équitablement partagés entre les travailleurs, les employeurs et le gouvernement, cela permit d’introduire la confiance dans l’économie[5].

Plus particulièrement pendant les années de la République de Weimar, en Allemagne (1918-1933), le tripartisme, à l’OIT s’inspira de la pratique nationale allemande de participation paritaire des travailleurs et des employeurs[6]. Toutefois, il est aussi évident que le modèle libéral du tripartisme, conforme avec les principes de l’OIT de liberté d’association et des groupes d’intérêt indépendants n’était pas toujours appliqué en Allemagne. Il y eut des périodes de corporatisme autoritaire pendant lesquelles les libertés civiles et la résolution des conflits par un véritable dialogue social étaient remplacées par des ordonnances gouvernementales. Ceci est arrivé la plupart du temps sous Bismarck et son paternalisme et la Loi répressive sur le Socialisme de 1878. De même pendant l’ère Nationale Socialiste (nazie) de 1933 à 1945, et dans la RDA (1949-1990).

Pendant les périodes décisives du développement de l’OIT après les Première et Seconde Guerres mondiales, le gouvernement allemand se tint très à l’écart de l’OIT de même que de la communauté internationale. La capacité de la nation à contribuer à la mise en place de la loi internationale était sévèrement gênée par son rôle d’agresseur dans les deux conflits mondiaux et l’attitude chauvine et raciste du régime nazi qui s’était opposé radicalement à l’esprit cosmopolite régnant à l’OIT.

Les débuts de l’OIT dans les années vingt avaient été dominés par la France et le Royaume Uni. En plus de ces deux pays, la Belgique, Cuba, les Etats Unis, l’Italie, le Japon, la Tchécoslovaquie, avaient été membres de la Commission sur la Législation internationale du Travail de la Conférence de la Paix en 1919 où fut négociée la première Constitution de l’OIT (dont la création forme la partie XIII du Traité de Versailles).

En qualité de perdant de la Première Guerre mondiale – et reconnue comme la seule responsable du conflit par le Traité de Versailles – l’Allemagne a été écartée des pourparlers de paix. Elle ne prit pas part à la première Conférence internationale du Travail à Washington DC en 1919. Elle n’entra à l’OIT que plus tard cette année-là. Sa qualité de membre de l’Organisation fut exigée par les représentants des employeurs et des travailleurs, et quelques gouvernements, notamment la Belgique. Alors que les employeurs craignaient que l’Allemagne, avec sa grande capacité exportatrice ne gagne des avantages indus dans la compétition internationale si elle ne s’engageait pas à observer les normes de l’OIT, les travailleurs demandaient son intégration, soulignant la force du mouvement ouvrier allemand[7].

Bien que l’Allemagne n’ait pas été parmi les nations qui fondèrent l’OIT en 1919, elle exerça indirectement son influence sur son démarrage. Peu après la Première Guerre mondiale, une agitation sociale, des grèves et des mouvements révolutionnaires se manifestèrent en Europe et même en Amérique du Nord commençant par la Révolution d’Octobre en Russie en 1917 et suivies par la mise en place temporaire de républiques soviétiques en Hongrie et en Italie du Nord. En Allemagne, des soulèvements d’ordre politique, appelés la Révolution de Novembre, éclatèrent le 4 novembre 1918 quand des groupes de travailleurs du Nord se joignirent à la marine pour appeler au renversement du gouvernement et à un nouvel ordre politique pour le pays. Le jour suivant, des révoltes de travailleurs se répandirent à Munich, Berlin et d’autres grandes villes encore, conduisant à la (brève) formation de républiques de travailleurs et à la création du parti communiste. Début 1919, le Premier ministre britannique Lloyd George écrivit au Premier ministre français Georges Clémenceau : « L’Europe toute entière bruit de l’esprit de révolution. On constate un sentiment non seulement de mécontentement mais aussi de colère et de révolte parmi les travailleurs contre des conditions antérieures à la guerre (…) L’ordre existant, dans sa totalité, est remis en cause dans ses aspects politique, social et économique par des masses de population d’une extrémité de l’Europe à l’autre » [8] . Créer l’OIT en cette situation de crise peut être considéré comme une tentative par une coalition de la gauche politique réformiste et de gouvernements conservateurs de tromper la révolution et de stabiliser le système économique en s’assurant de la loyauté des travailleurs en appliquant un programme international de réforme sociale.

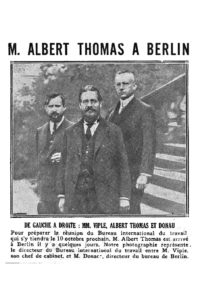

Marius Viple, Albert Thomas et Wilhelm Donau à Berlin

Malgré le rôle marginal joué par l’Allemagne entre les deux guerres, le pays n’a pas été sans exercer quelque influence sur l’OIT pendant cette période, grâce aux relations et à la coopération que procuraient les relations personnelles, institutionnelles et techniques. Parmi les plus importantes on relève le Bureau de correspondance du BIT à Berlin, créé en 1921, et fermé en 1934.

Il a été dirigé par Alexander Schlicke (1921-1925 et Wilhelm Donau (1925-1934), tous deux sociaux-démocrates. Tous deux promurent la cause de l’OIT en Allemagne et coopérèrent étroitement à cet effet avec le Ministère du Travail[9]. Parmi les principales activités du Bureau de Berlin dès 1923, il y a eu la publication mensuelle de « Interrnationale Rundschau der Arbeit » dans le style de la Revue internationale du Travail, adressée à des lecteurs de langue allemande et contenant des nouvelles relatives à l’OIT et aux développements des politiques sociales.

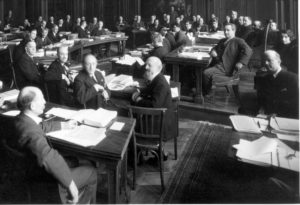

La délégation allemande à la Conférence de 1926

Au début des années vingt, un certain nombre de fonctionnaires allemands travaillant à Genève et/ou au Bureau de Berlin, durent affronter un difficile combat de loyauté. Ils étaient déchirés entre leur devoir de fonctionnaires internationaux et le soutien à leurs intérêts nationaux en tant que citoyens de leur pays. Ce conflit s’intensifia entre 1923 et 1925 quand ces fonctionnaires firent connaître publiquement leur position sur les épreuves subies par les travailleurs de la Ruhr et de la Sarre, du fait du coût des réparations imposées à l’Allemagne par le Traité de Paix de Versailles. Ils accusaient l’OIT de souscrire à cette situation. Selon Sandrine Kott[10], cette affaire contribua à l’incorporation dans le Statut du Personnel du BIT d’une disposition qui exige des fonctionnaires une loyauté exclusive envers l’Organisation : « Les membres du personnel du Bureau international du Travail sont responsables, dans l’accomplissement de leurs fonctions, devant le Directeur seul. Ils ne peuvent se considérer comme représentants de leurs pays respectifs, ni demander ou recevoir des instructions d’une autorité nationale quelconque en ce qui concerne l’accomplissement de leurs fonctions » [11]

L’Allemagne d’Hitler quitta la Société des Nations et l’OIT. Elle signifia son retrait en novembre 1933. Son départ devint effectif en 1935. Cependant, la rupture des liens entre le Troisième Reich et l’OIT ne fut pas aussi brutale et complète que l’on pouvait s’y attendre compte tenu de la nature non libérale et raciste du régime nazi. Elle se manifesta petit à petit, à mesure de l’imposition du régime dictatorial. Parmi les premières victimes du nouveau régime, figura la liberté d’association. Les syndicats allemands furent dissouts en mai 1933. Leurs locaux furent occupés et leurs dirigeants envoyés dans des camps de concentration. Une organisation à laquelle l’inscription était obligatoire, le « Front Allemand du Travail » (DAF), fut créée dans le seul but de mettre en œuvre les décisions du gouvernement nazi. Les organisations d’employeurs furent également interdites et intégrées à la DAF, façon de « surmonter la lutte des classes ». A la Conférence internationale du Travail de juin 1933, les représentants nazis, menés par Robert Ley, exigèrent la reconnaissance des pouvoirs des représentants syndicaux. Cependant la CIT refusa les pouvoirs de la « nouvelle délégation des travailleurs » qui quitta alors la Conférence. Aux fins de retrouver légitimité et reconnaissance, la délégation nazie essaya en vain de convaincre Wilhelm Leuschner, membre du Conseil de la Fédération générale syndicale allemande (ADGB), homme politique social-démocrate et membre de la délégation de l’ADGB à la CIT.

Parce qu’il avait refusé de collaborer, Leuschner fut arrêté à son retour de Genève en Allemagne. Plus tard il rejoignit le mouvement de résistance allemand. Il fut condamné à mort et exécuté en septembre 1944[12].

Wilhelm Leuschner à la 61ème session du Conseil d’administration, juin 1933

Chez les délégués à la Conférence et parmi le personnel du BIT, particulièrement chez les Allemands, on constatait des attitudes divergentes à l’égard du maintien des relations avec l’Allemagne nazie. Au moins jusqu’en 1935, le Directeur du BIT, Harold Butler, était enclin à faire des compromis avec le nouveau régime. Le gouvernement allemand exigea et, en fait, obtint la mise à pied de quelques experts et de membres allemands du personnel du BIT. Dans une certaine mesure, la position conciliante du BIT était en rapport avec la posture sociale des Nazis. Cette dernière mettait en avant la paix sociale (enfin, une version forcée de celle-ci), la lutte contre le chômage, les congés payés, l’extension de la protection de la maternité, et la mise à disposition de loisirs pour les travailleurs (« Kraft durch Freude » – la force par la joie). Comme d’autres régimes fascistes en Europe, les Nazis essayèrent, non sans quelque succès, de légitimer sur le plan international leur politique « supérieure » d’aide sociale, de l’exporter dans d’autres pays et d’instrumentaliser l’OIT à cet effet. Il a fallu attendre 1941 pour que le BIT condamne finalement la politique sociale « totalitaire » des Nazis13. Il devint alors tout à fait évident que cette politique était placée au service des ambitions impériales de l’Allemagne. En mai 1941, Robert Ley du Front Allemand du Travail (DAF), essaya d’obtenir des autorités suisses l’autorisation d’occuper le bâtiment du BIT à Genève14. A cette époque le Bureau s’était déjà installé à Montréal où il avait été délocalisé en 1940.

« L’Allemagne de l’Ouest », c’est-à-dire la République Fédérale Allemande (RFA), rentra à l’OIT en 1951. En présence du Directeur général David A. Morse un Bureau de correspondance du BIT fut installé à Bonn et le gouvernement allemand déclara valides 17 Conventions ratifiées par l’Allemagne avant qu’elle ne quitte l’OIT15. La République Démocratique Allemande (RDA) se joignit à l’OIT en 1973, la même année où les deux Etats allemands devinrent membres des Nations Unies. Ainsi, ne faisaient-ils pas partie de la communauté internationale lorsque fut adoptée la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en 1948 et deux Pactes en 1966 : le Pacte International sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels et le Pacte International sur les Droits Civils et Politiques contenant, tous deux, d’importantes dispositions pour les Normes internationales du Travail.

Francis Blanchard avec F.G. Seib à une réunion en Allemagne

Après la Deuxième Guerre mondiale, l’OIT fut l’une des premières Organisations internationales qui aida l’Allemagne à revenir au cœur de la communauté internationale. Deux membres éminents du Conseil d’administration du BIT firent connaître la nécessité du retour de l’Allemagne à l’OIT et l’y aidèrent. Du côté des travailleurs, le syndicaliste Léon Jouhaux joua un rôle essentiel dans la réconciliation des travailleurs français et de leurs homologues allemands et du retour de l’Allemagne dans l’Organisation. Jouhaux remplissait d’importantes fonctions à la CGT avant de la quitter pour créer Force Ouvrière et en devenir président en 1947. Il était également vice-président de la Confédération internationale des Syndicats libres (CISL). Il reçut le Prix Nobel de la Paix en 1951. Du côté des employeurs, Pierre Waline, membre éminent de l’Organisation des employeurs en France et président de l’Organisation internationale des Employeurs (OIE) depuis 1953 intervint en faveur d’une amélioration des relations entre la France et l’Allemagne. Pour cela il fut décoré de la Croix pour Services Distingués allemande.16

Durant la deuxième moitié du 20ème siècle, le rôle de l’Allemagne à l’OIT devint beaucoup plus constructif. Mises à part quelques exceptions, le gouvernement allemand et les organisations d’employeurs et de travailleurs figurèrent parmi les plus fidèles soutiens des politiques qui étaient au cœur de l’Organisation, notamment celles de l’emploi et du travail décent. Ils jouèrent un rôle important dans l’élaboration de la politique de l’Union Européenne à l’égard de l’OIT. Le gouvernement fédéral allemand contribua généreusement en personnel et en moyens financiers aux activités de coopération technique de l’Organisation. En 1992, il alloua 50 millions de marks pour lancer le Programme international pour l’Elimination du Travail des Enfants (IPEC) qui devint par la suite le plus grand programme de coopération technique du Bureau. Des fonds spéciaux furent fournis par l’Allemagne dans le cadre du Programme Mondial de l’Emploi pour des projets en Afrique, de restructuration économique et sociale en Europe de l’est et en Europe centrale après la chute de l’Union Soviétique, ainsi que des programmes sur le travail décent. Derrière les Etats Unis et le Japon, l’Allemagne devint le plus important contributeur à l’Organisation.

Au cours des dernières décennies, l’Allemagne a participé pleinement à la gouvernance et au leadership de l’OIT. Depuis 1954, elle est membre permanent du Conseil d’administration.

En 1976-77, Winfried Haase fut élu président du CA, représentant le gouvernement fédéral, premier Allemand à occuper ce poste. Gerd Muhr, de la Fédération des Syndicats allemands, fut élu président du CA en 1990 et le représentant du gouvernement allemand, l’ambassadeur Dr Ulrich Seidenberger a été nommé Président du CA pour la période 2016-2017. Le Bureau régional pour l’Europe eut plusieurs directeurs allemands. Nous n’avons pas encore vu un Allemand à la tête du BIT. Probablement en raison de la lourde responsabilité de cette nation dans les désastres politiques du 20ème siècle le gouvernement allemand n’a pas encore présenté de candidature au poste de Directeur général. Je dirais aussi, à juste titre, de même qu’en raison de la proportion disproportionnée de citoyens européens dans cette position.

En résumé, l’Allemagne a eu sa part dans la préhistoire de l’OIT et bien après. Elle figure parmi ses membres influents dans le domaine des politiques et des programmes grâce à ses contributions, ainsi qu’à l’émergence et au développement de la législation internationale du travail, de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. En outre ont beaucoup compté les relativement grandes et bien organisées organisations de travailleurs et d’employeurs et la coopération qui règne entre eux. Le tripartisme dans le système de gouvernance de l’OIT correspond à, et a été inspiré, de la tradition allemande de partenariat sur les questions du travail et de la politique sociale. Cependant, l’Allemagne n’a pas été un leader à l’OIT pendant les années les plus innovantes de l’Organisation, surtout du fait de la grande responsabilité et de sa défaite dans les deux guerres mondiales, du racisme et des crimes du régime nazi qui étaient incompatibles avec l’orientation universaliste et humaniste de l’OIT. L’Allemagne a été absente de l’Organisation lorsque les grands principes et quelques-uns des plus importants éléments constitutionnels de l’Organisation furent adoptés, y compris la Déclaration de Philadelphie. Elle devint un membre pleinement engagé de l’OIT dans la deuxième moitié du 20ème siècle. Elle a soutenu les politiques de l’Organisation, a été généreuse dans sa contribution au travail technique du Bureau et très respectueuse des Normes internationales du travail. Toutefois, l’Allemagne a encore à faire de gros efforts pour transformer le pays en paradis du travail décent pour tous.

L’auteur souhaite exprimer ses remerciements à Jean-Jacques Chevron pour la traduction de son article.

_________________________

Pour plus de détails, voir Seib, Friedrich Georg : Le Bureau de l’OIT en Allemagne, in : Lettre (maintenant Message) n° 34, 2003.

Voir E.G. Erdmann: « Deutschlands Mitgliedschaft in der IAO – Ein Reflex seiner Geschichte 1919 – 1933 – 1951. (Appartenance de l’Allemagne à l’OIT – Un réflexe de son histoire, 1919-1933-1951), in : Ministerium für Arbeit und Sozialordnung et. al. op.cit. pp. 28 et 34

[1] Kott, Sandrine : Dynamiques de l’internalisation: l’Allemagne et l’Organisation internationale du Travail (1919-1940), numéro 52, Juillet-Septembre 2011, pp. 69-84.

[2] Kott, Sandrine : Der Sozialstaat. In : Deutsche Erinnerungsorte II, Etienne François et Hagen Schulze, Hrsg., Verlag C.H. Beck, 2009, pp. 485-501.

[3] Pour plus de détails, voir Kott 2011/3 op. cit. pp. 78-79 ; et le chapitre sur la protection sociale in Rodgers, G. et al., The ILO and the quest for social justice 1919-2009. ILO, Geneva, pp. 141-144.

[4] Schewe, Dieter: Initiativen und Unterstützung für die Internationale Arbeitorganisation durch die Gesellschaftten für Soziale Reform/Sozialer Fortschritt 1890-1993, in: Weltfriede durch soziale Gerechtigkeit: 75 Jahre Internationale Arbeitsorganisation. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, publié pour Deutscher Gewerkschaftsbund par Nomos Verlagsgesellschaft, Baden, Baden, pp.37 and fol.p.37 et suiv.

[5] International Institute for Labour Studies: Germany: A Job-Centred Approach, Studies on Growth with Equity, ILO, Geneva, 2011, pp. 2-3 and chapter 8.

[6] Guérin Denis : Albert Thomas à l’OIT (1920-1932), Genève, Institut européen de l’Université de Genève, 1996, p.31.

[7] Admission de l’Allemagne et de l’Autriche dans l’organisation permanente du Travail, Genève, BIT, 1920

[8] Cité par Rees J.: « In Defence of October » in: International Socialism, 52, Autumn 1991, London, p.9.

[9] Kott, 2011/3, op.cit., pp. 74-75.

[10] Ibid., p.77

[11] Voir Articles 1. du Statut du Personnel du BIT, janvier 1923

[12] Pour un récit détaillé, lire Tosstorff, Reiner : Workers’ resistance against Nazi Germany at the International Labour Conference 1933, ILO, Geneva 2013 et Message no 50, pp. 20 – 23

13 Kott, 2011, op. cit., p. 82.; Waelbroeck, P. and Bessling I. : Some Aspects of Social Policy under the National Socialist Regime, In : International Labour Review, February 194, pp. 127-152.

14 Pour plus de détails sur les relations de l’OIT avec les Nazis, voir Kott, 2011, op.cit. pp. 72 et 80-83.

- 7 mars 2019

Politiques novatrices : construction de routes à haute intensité de main-d’œuvre Une étude de cas au demi-siècle du BIT / Jens Müller

Category : Centenaire - Témoignages

Au tout début du Programme mondial de l’emploi (WEP) en l969/70, les initiatives spécifiques d’utilisation de techniques à haute intensité de main-d’œuvre dans des projets d’infrastructure étaient encore à l’état embryonnaire. Le large programme de recherche du WEP, les missions par pays et la Conférence mondiale de l’emploi étaient encore à venir. A ce moment-là, en 1970, l’auteur a fait part de son expérience et constaté que des techniques à haute intensité de main-d’œuvre étaient venues à la rescousse d’un projet de construction routière dont la réalisation avait initialement été prévue basée sur une utilisation de matériaux et de techniques à forte intensité en capital (1). Ce qui suit résume un article sur cette étude de cas paru dans la Revue internationale du travail.

Cet article est significatif aujourd’hui car il met en scène un précurseur du Programme d’investissements à haute-intensité de main-d’œuvre du BIT (EIIP) qui est à présent complètement opérationnel. Il illustre les risques pris en préférant des techniques à haute intensité en capital sans tenir compte de la situation locale et de la disponibilité de main-d’œuvre et services. Quand les risques devinrent réalité, les techniques à haute intensité de main-d’œuvre s’avérèrent la seule solution. Cette situation fortuite amena l’auteur à analyser les avantages et inconvénients des deux techniques et à en tirer quelques leçons-clé. Cinquante ans plus tard, alors que l’OIT fête son centenaire, ces leçons restent d’actualité pour les politiques du BIT en matière d’investissements à haute intensité de main d’œuvre.

Le projet initial

Le Département des travaux publics d’un pays subtropical africain devait transformer une route en terre battue de 480 kilomètres en route de gravier praticable en tout temps. Le projet comprenait d’autres travaux publics (drainage, 20 ponts et réalignement de virages dangereux) mais l’étude de cas se concentrait uniquement sur la fourniture d’une route de gravier compacté.

Un jeune ingénieur civil inexpérimenté – l’auteur – fut affecté à la direction du projet financé bilatéralement. Il était prévu que 13 fonctionnaires nationaux techniques et d’inspection seraient affectés au projet mais en réalité seulement six furent détachés.

L’équipement prévu était ultra-mécanisé et sophistiqué et a dû être importé. Il comportait 4 unités de construction composées de plus de 20 véhicules divers/pelleteuses dont certaines utilisaient un système hydraulique. La plus grande partie de l’équipement a pris 9 mois pour arriver. Quelques pièces ont été perdues pendant l’acheminement sur terrain accidenté depuis le port situé à plus de 1000 kilomètres.

En plus de ces faiblesses, d’autres contraintes ont vite vu le jour. Il fallait former les opérateurs et conducteurs, surtout pour l’équipement hydraulique, mais il n’y avait pas de formateurs. L’entretien et les réparations causaient constamment des problèmes en raison des retards pour obtenir les pièces de rechange et le personnel qualifié. L’approvisionnement en carburant et huiles de graissage, en particulier pour les systèmes hydrauliques, était aléatoire et fréquemment retardé. Tout ceci résultait en une sous-utilisation de l’équipement et de longues périodes d’inactivité.

Si le projet s’était déroulé comme prévu et dans des conditions idéales, le coût opérationnel direct d’un kilomètre de route aurait été de 500 dollars en utilisant des méthodes intensives en capital. Avec un taux d’utilisation des machines raisonnable, un kilomètre aurait pu être recouvert de gravier en environ 3 jours. Cependant, en tenant compte des périodes d’inactivité des machines, cette durée théorique a été réduite de 3 à 2,3 jours.

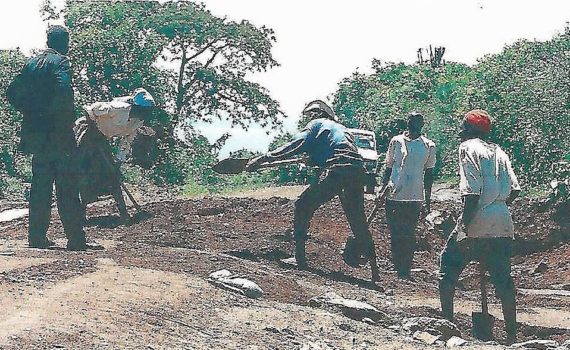

Le déroulement effectif du projet

Une partie de l’équipement manquant ou en réparation dès le début du projet, l’équipe a commencé à le compenser par de la main-d’œuvre. La disponibilité de main-d’œuvre était abondante car les habitants de la région, parfois jusqu’à cent d’entre eux plus les curieux, venaient chercher du travail sur le chantier. L’équipe du projet a découvert que la plupart des opérations (ouverture d’une carrière, déblaiement de la route, extraction et chargement, étalage et façonnage, et compactage) pouvaient être réalisées par des méthodes à haute intensité de main-d’œuvre. Les trois opérations qui nécessitaient des méthodes intensives en capital étaient le transport et le déchargement (camions), l’arrosage (camions-citernes) et le compactage final. Jusqu’à 150 ouvriers étaient employés pour certaines opérations comme l’excavation et le chargement. Bien que la qualité de la route soit inférieure, un résultat satisfaisant était obtenu en utilisant l’équipement lourd (niveleuses-automotrices, camions-citernes et rouleaux compresseurs) pour passer sur la route un mois après achèvement. Les photos montrent comment la main-d’œuvre était utilisée pour déblayer la route et répandre le gravier. Celui-ci avait été chargé manuellement sur les camions à la carrière.

En utilisant une analyse similaire à celle des méthodes intensives en capital idéales et avec les mêmes prémisses, le chef de projet a calculé que le coût opérationnel direct du kilomètre de route avec les méthodes les plus intensives en main-d’oeuvre serait hypothétiquement de 550 dollars. Il était possible d ‘employer suffisamment de main-d’oeuvre pour les diverses opérations et d’obtenir le même taux de gravillonnage de 2.3 jours par kilomètre.

Comparaison des deux méthodes : un ‘équilibre optimal’

L’analyse a révélé des chiffres saisissants quand les deux méthodes ont été comparées tenant compte du coût des facteurs de production, de l’emploi créé et du coût en capital :

| Coût des facteurs de production

% coût par km de route |

Méthode intensive en capital | Méthode intensive en main-d’oeuvre |

| Equipement, carburant, etc. | 88% | 44% |

| Main-d’oeuvre | 12% | 56% |

| Total jours de travail créés par km de route | 34 | 428 |

| Capital requis pour créer un jour de travail par km ($US) | 11.25 | 0.49 |

Il était clair que certaines opérations pouvaient être accomplies convenablement par des méthodes à haute intensité de main-d’œuvre, alors que d’autres nécessitaient absolument des méthodes intensives en capital. De plus, en comparant les coûts opérationnels pour certaines opérations (épandage, arrosage et compactage) entre les deux méthodes, la méthode intensive en capital était de loin la plus économique. L’étude a suggéré de combiner les deux technologies pour obtenir une méthode d’’équilibre optimal’. Un avantage de cette nouvelle méthode était la création d’emploi d’une part et l’élimination des besoins en équipement lourd et onéreux comme bulldozers et pelleteuses d’autre part. L’auteur a néanmoins relevé que l’utilisation de cette nouvelle méthode demandait une planification prudente et minutieuse, particulièrement dans le planning des réseaux (chemin critique) afin de maximiser les rendements économique et la création d’emploi.

Méthodes à haute-intensité de main-d’œuvre : nouveaux défis de gestion

Quand une grande quantité de main-d’œuvre fut employée, des problèmes imprévus apparurent. Comme cette méthode était complètement inattendue, les responsables de la gestion et de la supervision n’étaient pas préparés pour assurer une organisation et productivité optimales. Heureusement, les responsabilités et l’autorité ont été déléguées aux chefs d’équipes et de tribus qui devinrent la clé du succès. En ce qui concernait l’organisation du travail, l’absence de normes de référence sur le rendement attendu d’une journée de travail posait une question déconcertante. Même en introduisant des études de travail, il devenait difficile de motiver les ouvriers à produire plus, à moins d’augmenter leur salaire ou d’introduire des primes. Ceci était exclu du fait des règlementations gouvernementales qui basaient le salaire sur les heures de travail et non sur la production.

Du côté matériel, le logement et le campement présentaient peu de problèmes car les ouvriers non-spécialisés habitaient à proximité dans leur propre maison. Les ouvriers qualifiés et semi-qualifiés (environ 30) étaient logés au campement. L’auteur estimait cependant que la question du logement deviendrait problématique si la main-d’œuvre dépassait 200 personnes. La nourriture était facilement transportable des bourgs voisins. Et si des dispensaires avaient été ouverts dans certains camps, les médicaments et autres fournitures médicales étaient en quantité limitée.

Achèvement du projet

Etant donné les difficultés rencontrées, il n’est pas surprenant que le projet ait subi un retard considérable. En dix mois d’opération, le projet n’avait réalisé que 50% du travail initialement prévu pour 12 mois. Une société étrangère d’ingénieurs-conseils fut chargée d’aider à achever le travail. Leur méthode était extrêmement intensive en capital accompagné de personnel importé : plus de gros équipement fut utilisé – à part les chauffeurs de camions, tous les opérateurs, superviseurs et contremaîtres étaient Européens ; les pièces détachées et le carburant furent obtenus indépendamment. La route fut achevée rapidement et d’une qualité légèrement supérieure à la portion réalisée par des méthodes à haute-intensité de main-d’œuvre.

Bien que cet achèvement ait été efficace, l’auteur remarqua certaines lacunes : aucune création d’emploi – même la nourriture était importée ; pratiquement pas de formation sur le lieu de travail pour les travailleurs locaux ; tout l’équipement enlevé à la fin ; la population locale n’avait pas le sentiment que la route leur appartenait, n’ayant de ce fait que peu de motivation à l’entretenir et à la réparer ; et les coûts, quoiqu’inconnus, furent probablement financés par des devises étrangères limitées.

(Avant de conclure, il est utile de souligner l’importance de la participation locale et du sentiment de ‘propriété’ dans les projets. L’auteur est retourné sur le site du projet 25 ans après y avoir travaillé. Il a découvert que la section de la route réalisée avec une haute intensité de main-d’œuvre était mieux entretenue que les autres sections. Les villageois ont confirmé qu’ils la considéraient comme ‘leur route’.)

Conclusions et leçons à retenir

Plutôt que de préférer l’une des deux méthodes, l’auteur conclut que chaque projet devait être abordé en profondeur pour obtenir un équilibre optimal. Ceci devrait permettre de choisir la technologie appropriée aux différentes conditions socio-économiques.

Les questions recommandées pour revue ou orientation à l’avenir étaient nombreuses. Elles ciblaient la disponibilité en équipement et l’accès à l’entretien et aux réparations ; l’utilisation ultérieure de l’équipement ; la localisation des sites ; la disponibilité de main-d’œuvre de différents niveaux de compétence ; les politiques et projets de création d’emploi ; les possibilités de formation sur le lieu de travail ; les installations matérielles et logistiques ; la réglementation des salaires ; les plans de suivi ; et les avantages et inconvénients de la participation de la population locale.

Les leçons-clé à retenir pour l’avenir sont soulignées ci-après :

- la conception et la planification des projets dès le début sont critiques à leur succès. Le graphiquage des réseaux et les méthodes de chemin critique sont essentiels

- les conditions socio-économiques et la disponibilité de main-d’œuvre sont aussi importantes que les considérations techniques et administratives

- la direction du projet doit s’adapter afin de faire face à un grand nombre de travailleurs plutôt qu’à quelques opérateurs qualifiés. Un large programme de formation et gestion de projet devrait comprendre non seulement la gestion générale et de production mais aussi la gestion financière et en ressources humaines ainsi que la connaissance des potentiels de création d’emploi dans différentes technologies

- enfin et peut-être un des points primordiaux est que la participation des populations locales crée un sentiment de ‘propriété’ et est un facteur motivant pour l’entretien et les réparations à moyen et long terme même sans programme formel.

Juillet 2018.

___________________________

(1) Jens Müller dans la Revue internationale du Travail (Vol. 101, no.4, avril 1970), ‘Méthodes à haute-intensité de main-d’œuvre dans la construction de routes à bas coût : une étude de cas’. A l’époque, M. Müller travaillait dans le Service de la Formation à la Gestion du Département des Ressources humaines. Avant le Programme mondial de l’emploi, le Service de la Formation à la Gestion s’était largement engagé dans la création et l’assistance aux centres nationaux de productivité, basés sur les ‘missions de productivité’ réalisées dix ans plus tôt. Ces missions avaient démontré le potentiel de promotion d’emploi des gros projets d’infrastructure, jetant les bases non seulement des politiques de l’emploi mais aussi des projets concrets de coopération technique dans le domaine des travaux publics.

- 7 mars 2019

Visages et souvenirs du passé / Liz Sommaro

Category : Centenaire - Témoignages

La vie au département des services financiers, ou à l’époque le Budget et du Contrôle, PAIE (Unité centrale des salaires et l’Unité des Claims) et TRESOR (Service de la trésorerie et des investissements)- il y a eu tellement de changements dans les noms c’est difficile de les suivre tous ! Qui peut dire que la finance et la comptabilité est un travail ennuyeux et fastidieux? C’était le temps où nous avons apprécié nos contacts quotidiens et nos différences, et pour faciliter notre vie professionnelle nous nous sommes entraidés. Nous avons été très fidèles à notre organisation et avons apprécié nos vies en tant que fonctionnaires internationaux.

Qui peut oublier l’incident quand, après une très forte pluie, de l’eau coulait du plafond près du bar des délégués R.3, un collègue a mis un grande récipient pour cuire la viande (cuisine du BIT) remplie d’eau et de poisson en plastique et un homard avec une légende « Donations -Fonds pour la rénovation du toit ». Nous travaillions à l’époque sur une énième version d’un document de la PFAC concernant les travaux de rénovation à réaliser – nous ne savons toujours pas qui a pris l’argent et le homard!

Mais qu’est-ce qui rendent la vie quotidienne et les contacts plus faciles à gérer entre les fonctionnaires de tant de nationalités différentes avec leurs propres langues et cultures ? Eh bien, voici quelques photos des rassemblements pour les déjeuners, les promotions et les fêtes d’adieu, appréciées par les « travailleurs » de Finance. Les brunchs canadiens (organisé par le Secrétariat du Trésor), où tous les invités- comptables et patrons- apportaient un plat ou des boissons régionales qu’ils ont préparées, ils ont eu beaucoup de succès car nous avions tellement de cultures diverses dans le Service. Barbara Farrish-Walker,l’un des patrons, a aidé à faire la vaisselle pendant que d’autres nettoyaient le local que nous avions emprunté.

Mais qu’est-ce qui rendent la vie quotidienne et les contacts plus faciles à gérer entre les fonctionnaires de tant de nationalités différentes avec leurs propres langues et cultures ? Eh bien, voici quelques photos des rassemblements pour les déjeuners, les promotions et les fêtes d’adieu, appréciées par les « travailleurs » de Finance. Les brunchs canadiens (organisé par le Secrétariat du Trésor), où tous les invités- comptables et patrons- apportaient un plat ou des boissons régionales qu’ils ont préparées, ils ont eu beaucoup de succès car nous avions tellement de cultures diverses dans le Service. Barbara Farrish-Walker,l’un des patrons, a aidé à faire la vaisselle pendant que d’autres nettoyaient le local que nous avions emprunté.

L’atmosphère était toujours joyeuse; le fait de mieux se connaître dans une atmosphère harmonieuse favorisait de bonnes relations de travail dans notre vie quotidienne. Les fêtes d’adieu comprenaient les invités que le retraité souhaitait être présent, mais aussi toujours les chefs, pas seulement pour les discours et les cadeaux, mais par respect mutuel des deux côtés. C’était aussi un moyen de remercier les collègues des autres départements pour leur soutien et leur assistance au fil des ans, car sans eux, le travail ne pourrait pas être achevé et finalisé – un véritable « travail d’équipe » pour accomplir les tâches.

L’atmosphère était toujours joyeuse; le fait de mieux se connaître dans une atmosphère harmonieuse favorisait de bonnes relations de travail dans notre vie quotidienne. Les fêtes d’adieu comprenaient les invités que le retraité souhaitait être présent, mais aussi toujours les chefs, pas seulement pour les discours et les cadeaux, mais par respect mutuel des deux côtés. C’était aussi un moyen de remercier les collègues des autres départements pour leur soutien et leur assistance au fil des ans, car sans eux, le travail ne pourrait pas être achevé et finalisé – un véritable « travail d’équipe » pour accomplir les tâches.

La plupart d’entre nous restent en contact, même à la retraite, pour parler du «bon vieux temps» et sommes très fiers que l’OIT ait atteint l’âge de 100 ans et que nous avons contribué, bien que peut-être dans une tout petite mesure, à sa survie.

Pour ceux qui nous ont quittés et ne sont plus là pour voir cet anniversaire, ou ne pourront pas venir à Genève pour les célébrations de l’année prochaine, vous êtes et serez pour toujours dans mon / nos cœur (s).

- 7 mars 2019

Les bureaux extérieurs de l’OIT face aux changements politiques, aux conflits civils et aux coups d’Etat Le Bureau sous-régional du Pacifique Sud en 1987 / Sally Christine Cornwell, Mary Johnson

Category : Centenaire - Témoignages

Au cours des 100 ans d’histoire de l’OIT, de nombreux bureaux extérieurs de l’Organisation ont été témoins de changements brutaux de gouvernement – beaucoup par la force, d’autres du fait de renversements inattendus de la majorité électorale. Représenter l’OIT dans ces circonstances a posé de vrais problèmes au personnel qui a dû faire le maximum pour maintenir un bureau opérationnel à la hauteur des principes les plus élevés de l’OIT. Cet article relate les principales difficultés auxquelles le Bureau de l’OIT à Suva a été confronté entre fin 1986 et fin 1987. Cette période a été marquée par la victoire électorale surprise d’un parti travailliste de l’opposition, suivie d’un coup d’État militaire, d’une période de conciliation et finalement d’un deuxième coup d’État décisif et plus brutal.

Suva : une plaque tournante pour les programmes dans le Pacifique Sud

En 1986-87, l’OIT comptait trois Etats Membres (Fidji, Iles Salomon et Papouasie-Nouvelle-Guinée) et un programme de coopération technique très vaste et diversifié, réparti dans plus de 12 petits Etats insulaires du Pacifique Sud. La couverture géographique du Bureau était considérable. Les programmes allaient du développement rural à la formation professionnelle dans les métiers de base, en passant par les droits et revenus des femmes, la gestion hôtelière et touristique, la sécurité et la santé au travail dans la foresterie, la population et le développement, l’éducation des travailleurs, la formation maritime et les techniques d’emploi à forte intensité de main-d’œuvre, jusqu’à des services de conseil portant sur le développement des entreprises, les politiques de l’emploi et de la sécurité sociale et les normes internationales du travail.

L’appui que pouvait apporter le Bureau de l’OIT à Suva à ces programmes dépendait dans une large mesure de la fiabilité et de la régularité des moyens de communication ainsi que de déplacements sur de longues distances entre Fidji et les États insulaires, représentant environ un tiers du globe « aquatique ». Les défis étaient phénoménaux : à cette époque les télécopieurs n’étaient pas encore largement répandus, il n’y avait pas d’Internet ni d’accès à des lignes de téléphone directes; en outre, le nombre de compagnies aériennes était limité, et les vols peu fréquents.

Les moyens disponibles (téléphones par l’intermédiaire d’une centrale téléphonique à Suva, messages télex et virements télégraphiques de fonds et vols réguliers) étaient essentiels pour assurer la liaison avec les partenaires tripartites et les experts de l’OIT en dehors des Fidji.

Fidji : Un numéro d’équilibriste

Chacun des États insulaires du Pacifique Sud a une histoire, une identité culturelle et des systèmes politiques et économiques qui lui sont propres. Le Bureau de l’OIT pour le Pacifique Sud était (comme c’est toujours le cas) basé aux Fidji et le personnel du BIT a été particulièrement sensible à l’histoire, à la diversité ethnique et aux mesures spéciales de gouvernance de ce pays. La population est constituée de peuples autochtones fidjiens, d’autres insulaires du Pacifique, de descendants de travailleurs indiens engagés pour les récoltes et de descendants des premiers colons chinois et européens. Après l’indépendance du Royaume-Uni, les lois régissant la propriété foncière ainsi que la Constitution ont été élaborées avec le plus grand soin de manière à protéger les droits des différents groupes et à assurer l’harmonie. Ce numéro d’équilibriste a plus ou moins bien fonctionné jusqu’en 1987.

Des vents politiques perturbent le Bureau de l’OIT

Pendant de nombreuses années avant la période 1986/87, le Parti de l’Alliance, mené par des Fidjiens de souche, a dirigé le gouvernement. Les relations avec l’OIT étaient excellentes depuis l’ouverture du Bureau en 1975.

Au début des années 80, deux événements ont assombri les relations entre le Bureau de l’OIT et le gouvernement. Le premier sujet de conflit portait sur l’utilisation de la main d’œuvre communautaire dans la vie villageoise fidjienne, dont le parti d’opposition de l’époque considérait qu’elle ne respectait pas la convention de l’OIT sur le travail forcé. Cette situation a conduit les membres nationalistes du Parti de l’Alliance (le Taukei) à envisager de dénoncer la convention. Le deuxième sujet d’inquiétude était lié au fait que le gouvernement craignait que le projet d’éducation des travailleurs mené par l’OIT ne soit utilisé pour renforcer le Parti travailliste. Au début de 1986, le Bureau de l’OIT à Suva a été prié de mettre un terme à ce projet sauf contrôle plus strict sur les activités syndicales. Les relations étaient suffisamment tendues pour qu’un Directeur général adjoint du siège du BIT se rende à Suva pour rencontrer le Premier ministre et le ministre du Travail, ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs. L’atmosphère a ainsi été apaisée pendant quelque temps. A la fin de 1986, le Parti travailliste fidjien multiethnique, coalition du Parti travailliste et du Parti de la Fédération nationale indo-fidjienne, a créé la surprise en obtenant la majorité aux élections parlementaires.

Le gouverneur général a fait prêter serment au nouveau gouvernement quelques mois plus tard, durant le premier trimestre de 1987. Le nouveau Premier ministre était d’origine fidjienne et fondateur du Parti travailliste fidjien. Les discours d’investiture ont souligné le rôle important de l’OIT aux Fidji, qu’il s’agisse de normes internationales du travail ou de coopération pour le développement. Le Directeur du Bureau de l’OIT qui était présent a reçu une tape amicale dans les côtes de la part du Coordonnateur résident du PNUD avec un commentaire selon lequel l’OIT pouvait aller de l’avant.

Moins d’une semaine après la prise de fonction de ce gouvernement, le nouveau ministre des Finances, dirigeant syndical d’origine indienne et personnalité clé du Parti travailliste, a convoqué le représentant de l’OIT dans son bureau. Il a demandé à l’OIT d’agir très rapidement pour obtenir des fonds afin de lancer des projets de création d’emplois et de développement des entreprises. Le temps était compté.

Jusqu’au 12 mai 1987, le Bureau de l’OIT à Suva a eu le vent en poupe.

Les coups d’Etat

Le 13 mai, un coup d’État a eu lieu mené par le lieutenant-colonel Sitiveni Rabuka. Celui-ci a suivi un modèle de manuel scolaire, et on a dit que la thèse qu’il avait présentée à l’université militaire australienne de Duntroon portait sur les différents types de coups d’Etat. Les parlementaires du Parti travailliste ont été regroupés et emprisonnés avec des syndicalistes. L’armée s’est emparée de la radio et des télécommunications. Les transports aériens et maritimes ont été perturbés, des fournisseurs et des industries clés ont dû ralentir leurs activités.

Les barrages routiers et les couvre-feux ont maintenu la population sous contrôle.

La tension est restée à un niveau élevé au cours des mois qui ont suivi alors que les différentes entités politiques nationales et le gouverneur général cherchaient à trouver un compromis et des solutions acceptables. Les restrictions ont été maintenues mais quand le couvre-feu a été assoupli, il est devenu possible de voyager. Toutefois, les efforts de conciliation ont échoué. En septembre 1987, un deuxième coup d’Etat militaire a eu lieu, avec des mesures beaucoup plus sévères, notamment un couvre-feu strict, l’emprisonnement des syndicalistes et autres militants et journalistes. Le Coordonnateur-résident des Nations Unies a mis en place un Comité de sécurité et déclaré une situation d’urgence, ce qui a limité les déplacements du personnel des Nations Unies aux Fidji.

Ces mesures ont eu un impact dévastateur sur l’économie au cours des mois suivants. Le tourisme a chuté. Du fait de l’incertitude de la situation et de l’absence de primauté du droit, les entreprises ont fermé et des personnes qualifiées ont commencé à quitter le pays. Peu de temps après, la Constitution a été abrogée et les Fidji ont quitté le Commonwealth. Certaines ambassades ont rappelé leurs ambassadeurs et les hauts commissaires ont été remplacés.

Choix difficiles pour le Bureau de l’OIT

Depuis le premier coup d’État jusqu’à plusieurs mois après le second coup d’Etat, le Bureau de l’OIT à Suva a été confronté à un certain nombre de problèmes. La préoccupation immédiate était la sécurité : pour les experts techniques internationaux, répartis dans le Pacifique ; pour le personnel local de coopération technique ; et pour le personnel local appartenant à des groupes ethniques différents. Les communications avec le Bureau régional et le siège, à l’intérieur des Fidji et avec les autres États insulaires étaient très compliquées car les moyens habituels de communication avaient été coupés ou étaient soigneusement surveillés. En outre, il était difficile d’obtenir des informations sur la situation politique et la sécurité des partenaires sociaux de l’OIT et de défendre les principes fondamentaux de l’OIT dans cet environnement hostile. Enfin, au sein du Bureau, tout était fait pour éviter les discussions politiques, mais il est rapidement devenu évident que le personnel d’origine indienne estimait plus sage de partir. Dans les mois qui ont suivi, le roulement de personnel a été considérable et il a été difficile de maintenir un équilibre ethnique dans le recrutement.

Nous avons trouvé des solutions à certains de ces problèmes. Immédiatement après le premier coup d’État, le Bureau de l’OIT a pu utiliser les installations de communication par satellite des ambassades étrangères pour envoyer des messages au Siège et au Bureau régional. C’était une décision délicate alors que nous tenions à conserver notre statut international et notre caractère tripartite. Comme il n’était pas juste de demander au personnel local d’effectuer des tâches susceptibles de le mettre en danger, c’est un expert associé qui a été chargé de faire les déplacements à l’aéroport en brandissant son laissez-passer, au volant de notre encombrante Toyota Crown sur laquelle flottait le drapeau de l’OIT. Téléphoner, dactylographier et transmettre certains télex, dans des langues autres que l’anglais, autant de taches qui ont été confiées à la haute direction.

Les contacts importants que nous avions établis avec les partenaires sociaux étaient difficiles à maintenir pendant les heures de bureau et pendant le couvre-feu du soir, mais en traversant les jardins et les haies après le coucher du soleil pour nous rendre chez les gens, nous sommes restés en contact et avons pu nous enquérir de leur situation. Pendant les périodes paisibles, même les rencontres sur les terrains de golf permettaient d’obtenir des informations utiles sur l’évolution de la situation politique.

Le Comité de sécurité de l’ONU était chargé de conseiller et de guider le personnel de l’ONU en cas d’urgence. Il y avait une tension constante au sein du comité quant aux mesures qui pourraient être prises pour ne pas exaspérer le gouvernement militaire. Pour sa part, l’OIT avait décidé que lorsque, grâce à nos contacts, nous apprendrions qu’il y avait un risque de troubles civils dans la ville, nous renverrions le personnel du bureau chez lui dans la grande camionnette blanche laissée à notre disposition par un projet syndical régional récemment achevé. Nous appellerions le PNUD pour l’informer de la fermeture du bureau et proposerions de raccompagner le personnel du PNUD grâce à notre camionnette. Nous étions très heureux d’avoir ce fourgon !

Cette période a été très triste pour nous tous qui aimions les îles et leurs habitants. Avec les deux coups d’État, quelque chose avait été cassé. De nombreux espoirs avaient été anéantis et la vie dans le Pacifique a changé radicalement et pour longtemps*. Quelques temps après le coup d’Etat, le Directeur et le Directeur adjoint du Bureau de l’OIT à Suva ont été invités à rencontrer celui qui était devenu le Brigadier général à la tête du pays, Sitiveni Rabuka. Il nous a demandé de lui expliquer les principes et le fonctionnement de l’OIT. L’exercice était très périlleux : des syndicalistes et des féministes étaient détenus, la CISL avait envoyé une mission d’enquête aux Fidji, les conséquences du tripartisme et l’application des normes de l’OIT sur le travail forcé restaient une source de discussion et de confusion. Nous avons joué franc jeu et nous nous sommes quittés sur une poignée de main.

S’il y a eu un point positif dans cette tourmente, c’est que les défis et les crises nous ont réunis en tant que collègues du BIT. Nous avons noué de solides liens d’amitié qui sont toujours présents. Une réunion à Fidji avec certains membres du Bureau de l’époque, personnel international comme personnel national, est d’ailleurs à l’étude.

Sally Christine Cornwell, Mary Johnson

* L’incertitude politique a subsisté pendant un certain nombre d’années après les deux coups d’État de 1987. Un relatif apaisement a permis à l’OIT de poursuivre son travail pendant cette période. La photo ci-jointe du personnel de l’OIT à Suva a été prise en 1989. L’histoire s’est cependant répétée plusieurs années plus tard, lorsqu’un nouveau coup d’État a eu lieu en 2000, remplaçant une nouvelle fois un gouvernement élu dirigé par une coalition multiraciale. La période 2000-2006 a été très instable, ce qui a conduit à un nouveau coup d’État en 2006. Une crise constitutionnelle a eu lieu en 2009, entraînant une prise de pouvoir brutale. Après une interruption de plusieurs années, des élections législatives ont eu lieu en 2014. L’actuel Premier ministre, qui avait joué un rôle déterminant dans le coup d’État de 2006, a alors été élu.

- 7 mars 2019

« Labour joke » (plaisanterie au travail) / J.C. Alexim

Category : Centenaire - Témoignages

Dans le monde du travail, il existe une richesse illimitée de relations humaines. Un seul épisode, que je souhaite raconter ici, peut montrer comment l’ambiance se déroule et contribue à faire du lieu de travail un environnement suggestif et créatif. J’ai participé à Lima, au Pérou, à une réunion des directeurs de l’OIT de la région sud-américaine. Elimane Kane était l’autorité supérieure qui dirigeait la réunion, il était directeur général adjoint au siège. Parmi les autres directeurs, Carlos Alberto de Brito, directeur du Bureau à Brasilia était présent. C’était le mois du carnaval de Rio, l’un des festivals les plus célèbres du pays. Dans une conversation informelle, j’ai indiqué que je passerai au Carnaval à Rio.

Quand j’arrivais à Montevideo, ma secrétaire ne savait pas comment me dire que j’étais officiellement non autorisé à aller au Carnaval de Rio. Après une conversation préparatoire elle m’a finalement présenté un télégramme (ce n’était pas encore l’heure de la communication numérique) qui avait été envoyé par Elimane Kane. Elimane faisait valoir que le Carnaval était l’endroit d’abus de toutes sortes contre l’être humain et donc incompatible avec un fonctionnaire international.

Maria Elisa, employée de bureau dévouée et attentionnée a été attristée par ma situation qui allait à l’encontre de mes souhaits personnels. Elle a été soulagée quand j’ai ri de l’interdiction d’Elimane Kane.

- 7 mars 2019

Aquaculture / William Mellgren

Category : Centenaire - Témoignages

En arrivant au Bangladesh en 1984, comme membre du Programme Mondiale du travail, j’ai constaté que le Bureau du BIT avait un solde de fonds inutilisés de dollars EU 4.000 à retourner au siège. Après avoir voyagé dans le pays et vu la quantité de bassins, petits lacs et terrains non exploités, j´ai proposé qu’un mini-projet, avec le premier exportateur de gambas du pays, soit envisagé.

Avec le biologiste marin, nous avons préparé un programme d´initiation audiovisuelle, puis sommes partis dans la partie sud du pays organiser des rencontres avec les possibles intéressés, paysans, propriétaires et autres. La plupart des participants voulurent faire des essais avec l’aide de notre spécialiste et de nos homologues du BMET…

C´est avec une grande satisfaction que j´ai lu l’article du 17 février dernier paru dans The Economist, expliquant que la pisciculture au Bangladesh avait multiplié par 19 sa production entre 1984 et 2016, pour atteindre un total de 2,2 millions de tonnes! Non seulement des centaines de milliers d´emplois mieux payés ont été créés, mais le poisson est devenu accessible, à moindre prix, tant dans les villes que dans les zones rurales. Les possibilités d´emploi dans l´année ont plus que doublé comparées à celle du riz. Un autre et important plus, est la meilleure alimentation en protéines, vitamines et minéraux, faisant grandir plus et mieux les enfants. La baisse du prix des poissons dans les marchés, permet aux ouvriers urbains de virer plus de fonds à leurs familles rurales.

William Mellgren

- 7 mars 2019

Un héros inconnu retraité. Basé sur des événements réels / Alexander Samorodov

Category : Centenaire - Témoignages

Un ami m’a raconté une histoire. La voici…

Un vendredi soir, j’étais devant un écran de PC en train d’écrire un mémoire de ma vie. Mon humeur optimiste a été interrompue par un ressentiment amer de voir le texte disparaître à une vitesse étonnante, détruisant tout le texte. Commençant par la dernière lettre que j’ai tapée. En paniquant, j’ai commencé à appuyer au hasard sur tout ce que je pouvais sur le clavier, comme un pianiste ivre. Miraculeusement cela a fonctionné; l’auto-suppression s’arrêta aussi brusquement qu’elle avait commencé.

Hélas, ma victoire fut de courte durée. Le fichier sur lequel je travaillais devenait comme un nuage, ou un marais, ou une crème (60%), avec le curseur dans le bourrage. J’ai perdu la possibilité de le modifier ou de l’envoyer à PRINT. Je suis un «homme mort», pensai-je. Non seulement ils regardent en direct ce que je produis à l’écran, mais ils peuvent également interrompre à tout moment le vol de mon extase.

Soudain, une lumière rouge menaçante envahit la pièce. «Oui, vous êtes un homme mort», reprit le flash rouge en lettres majuscules, lisant dans mon cerveau à ne sais pas quelle distance. Je ne pus dire «Impressionnant» qu’en n’en croyant pas mes yeux. Frappé d’horreur et de frissons dans le dos, je me suis mis à quatre pattes sous le bureau comme le «Manuel de guerre des ménages» nous ordonne de faire en cas d’attaque nucléaire.

Scintillante, la «lumière rouge» s’estompa à une vitesse lente et astucieuse. J’ai donc gagné. L’ennemi a déserté le champ de bataille à la suite de ma manœuvre opportune. Au premier soleil, j’étais toujours sous le bureau transpirant de sueurs froides et de la fatigue que la victoire me coûta.

Ma glorieuse victoire reposait sur deux postulats. Numéro un: la retraite est une embuscade. Numéro deux: la défaite est une victoire, à la Pyrrhus, la plus destructrice. Bien sûr, ma victoire a surpassé Trafalgar, Waterloo et El-Alameyn réunis. Mais pas Stalingrad, certes.

Pour cela, je suis encore un peu faible dans les tripes. Pour la première fois, un petit homme comme moi, unique sur cette planète, a infligé une défaite écrasante au tout-puissant international e-Intruder «Red Light» qui nous surveille subrepticement de derrière les écrans. Ne l’appelons pas encore la «Mère de toutes les batailles».

Sur la base des règles de la guerre, je voulais envoyer un ultimatum à l’e-Intruder pour qu’il le signe en utilisant des citations appropriées du New Oxford Dictionary of English Slang et Rude Words (épuisé), mais je l’ai ensuite écarté de ma pensée. Le «feu rouge» était tellement démoralisé qu’il n’a laissé aucune adresse IP lors de sa fuite du champ de bataille. Un lâche. La grâce de mon vainqueur ne connaissait pas de limites. Il s’est notamment manifesté par le fait que je ne souhaitais pas que l’intrus soit «mieux mort que rouge». En effet, à la suite de l’engagement ci-dessus pour la réunion en ligne, le «feu rouge» ne m’a jamais rendu visite. C’était Probablement tenir compte de la sagesse des gens: une fois battu – deux fois timide.

Mis en attente de l’histoire par Alexander Samorodov, retraité du BIT.

Alexander Samorodov

SECTION DES ANCIENS FONCTIONNAIRES DE L’OIT

SECTION DES ANCIENS FONCTIONNAIRES DE L’OIT